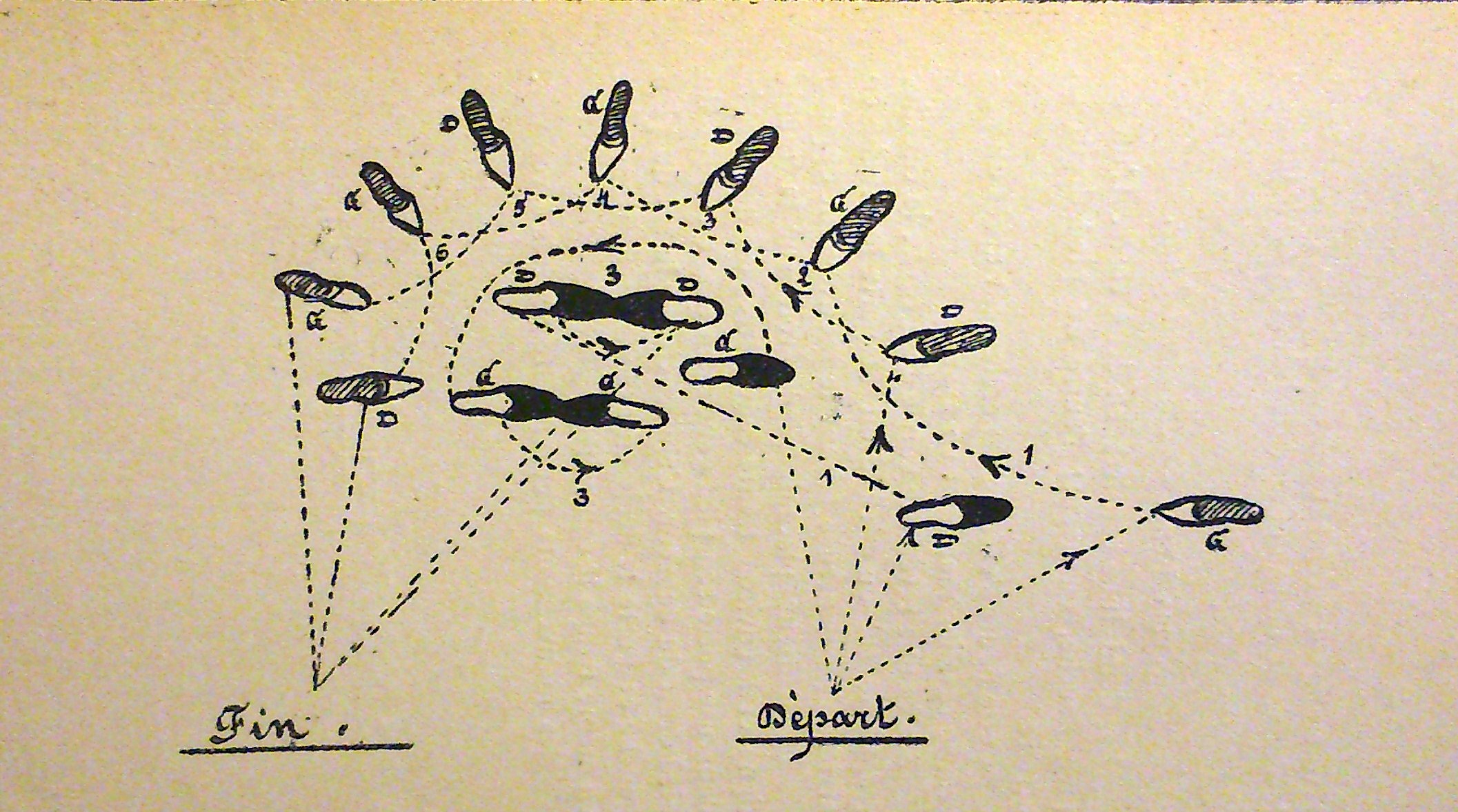

Deux journalistes à l’ancienne, (pages culture d’un quotidien qui efface jour après jour les quatre dernières lettres du mot culture pour ne garder que les trois qui font vendre) prennent un jour la route à la recherche d’un certain Corneille Vagabond, auteur mystérieux d’une biographie de mille pages sur le poète René Char. Ils ont pour prénoms Basile et Élias.

Alors bien sûr, ça sent le road movie, ce lieu littéraire, ces lisières tellement cinématographiques, où les rencontres sont comme les balises d’une vie. Ses bouées parfois. Ou ses naufrages.

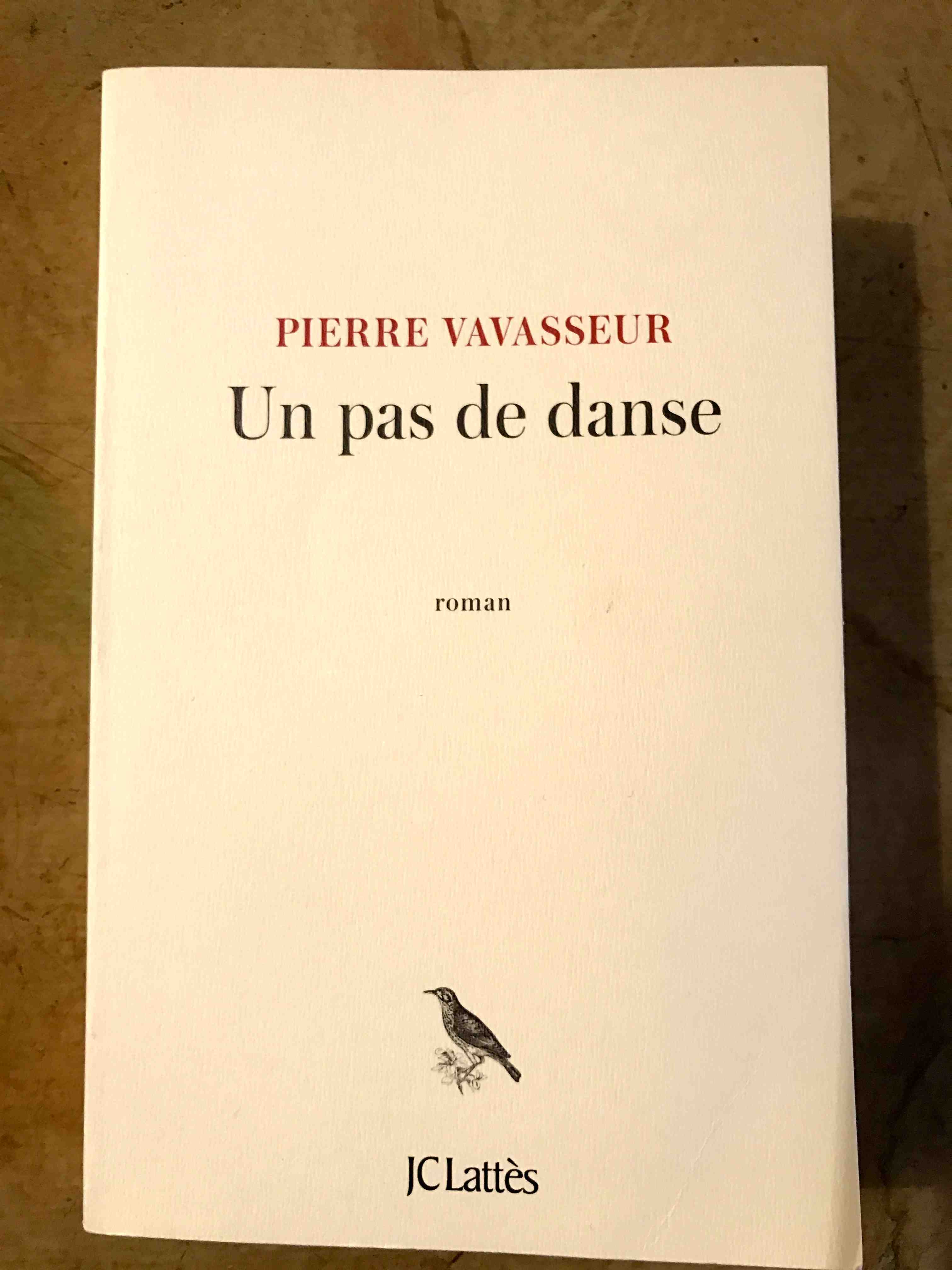

Pierre Vavasseur, journaliste au Parisien, poète, chanteur, guitariste, ami des vins fins, des femmes et de L’homme qui aimait les femmes, et qui, chaque été, parcourt la France en compagnie d’un photographe, de festival en festival, à bord d’un camping car, connaît les promesses de la route, la solitude des hôtels fossilisés, les regrets des femmes qui regardent les camping cars passer sans jamais avoir osé tenter un abordage, osé avoir crié au chauffeur Emmène-moi, emporte-moi.

Pierre Vavasseur, auteur déjà de quatre très beaux romans, sait bien que le road movie est une géographie de la mémoire, un chemin de croix, une couronne d’épines, ce fameux « escalier » dont Clémenceau disait qu’il était le meilleur moment.

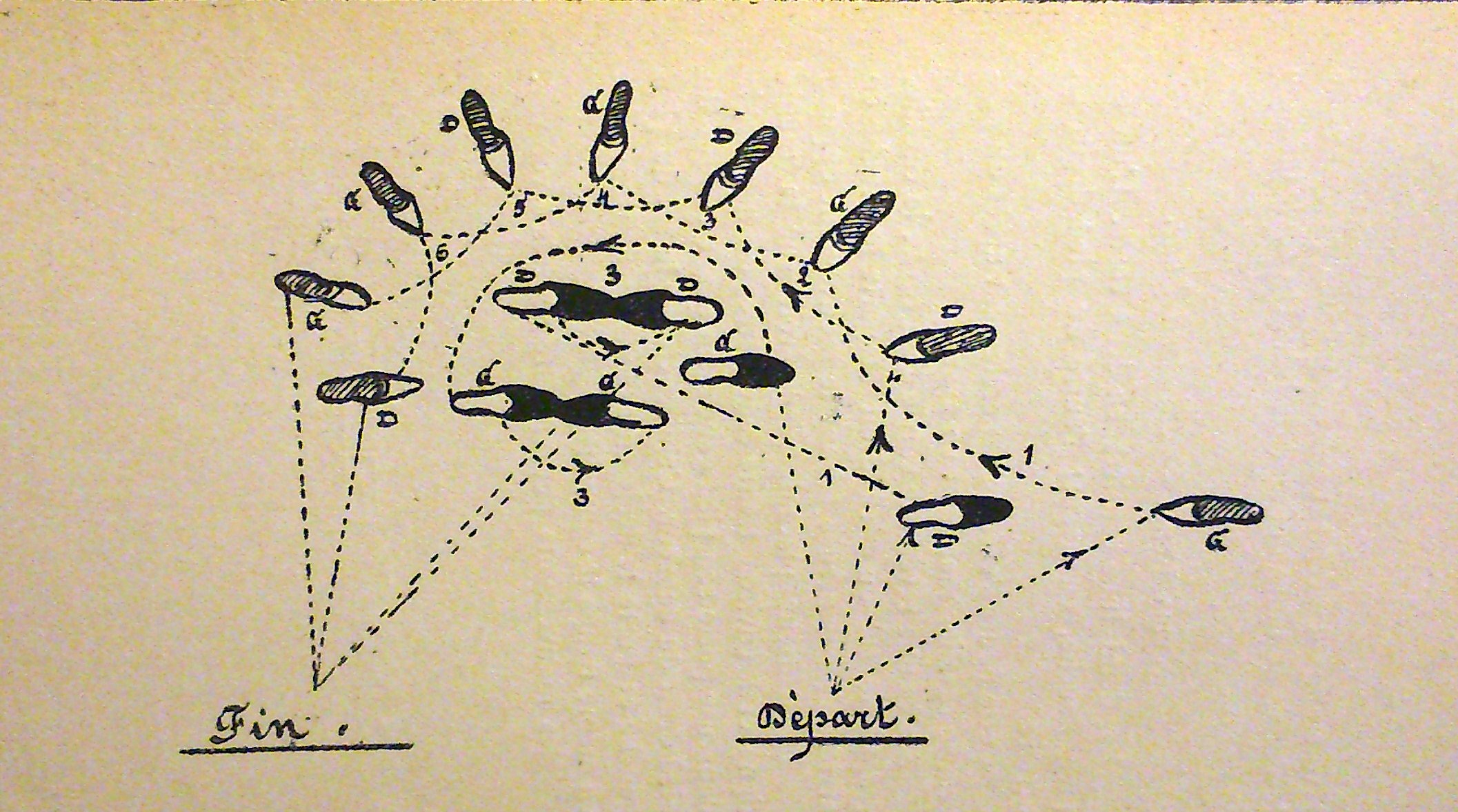

Un pas de danse*, c’est le dernier chemin à sens unique d’un homme qui, sous prétexte de débusquer un auteur, confesse son immense désir des femmes, la perte de la première, noyée, broyée dans un sang mauvais, la quête d’elle, éternelle et vaine, à travers mille autres.

Et là où Pierre Vavasseur réussit son livre, sans jamais être mufle avec celles qu’il convoite tant, c’est qu’il avoue, entre les mots, que le désir n’est pas l’amour et qu’à l’amour, d’ailleurs, il est inapte. Je veux dire Basile, son personnage, capable d’avaler le feu du désir, comme un sabre, et de le laisser le consumer.

Le cœur saigne, même lorsqu’il ne souffre pas.

Deux cœurs brisés, donc. Près de celui d’Élias est logée une balle perdue, recueillie lors d’un reportage au Liban. Dans celui de Basile, pousse une fleur, un ovale tendre, une bouche rose, des cheveux roux, (page 129), le sang mauvais, elle aussi, une fleur d’amour, une rareté. Et le journaliste fatigué va la cueillir doucement pour être recueilli à son tour.

In fine, que nos deux pieds nickelés poètes retrouvent ce Corneille Vagabond, qu’est-ce qu’on en a à foutre ?

Ils se sont trouvés – eux. Retrouvés. L’un dans la vie. L’autre dans la mort.

C’est la grâce des roads movies parfaitement réussis.

*Un pas de danse, de Pierre Vavasseur. Éditions Lattès. En librairie le 15 février 2017.