Aujourd’hui, on dirait de ce diable de père* qu’il est un pervers narcissique. À l’époque du petit Jean-Christophe, il est un diable de beau gars. Mais avec deux défauts de fabrication. La picole. Et la drogue. Et comme le gaillard est légèrement fêlé, quand ça déborde par la fêlure, ça noie la raison et la parano inonde. Tout comme sa cousine la mythomanie. Bref, le Jean-Claude Grangé est dérangé. Et dérange les autres. Notamment sa femme, la mère de Jean-Christophe, qui parviendra à lui échapper après deux ans de vie commune. Le fils ne connaîtra donc pas son papa, mais son ombre le hantera. D’où ce livre, soixante-deux ans plus tard, histoire de faire connaissance avec ce fantôme qui mourra à 42 balais, la clope au bec — un champ de ruines.

Curieusement, Grangé qui est un styliste hors pair n’use pas de littérature pour évoquer son odyssée dans l’enfance, son cher XIIè arrondissement, Saint-Mandé, le rock, l’acné et son irrépressible envie de baiser ; plus tard tout son pognon, tout son succès. Il écrit comme on cause entre potes. Comme si ce qu’il avait à raconter ne méritait pas d’être « bien » dit. Par contre, à l’instant où il se met à évoquer ses voyages de reporter autour du monde, en des lieux de folie en compagnie de son camarade Pierre Perrin, tout s’illumine. Le style revient. Claque. La littérature entre par effraction dans le texte. On retrouve les formules hallucinées de l’écrivain, la langue est de nouveau la sienne, terrible et magnifique. Et c’est alors que ce récit prend tout son envol et justifie son côté cataplasmique que tout écrivain ressent un jour car, comme le confesse Grangé, page 330 : « On écrit toujours là où on a mal ».

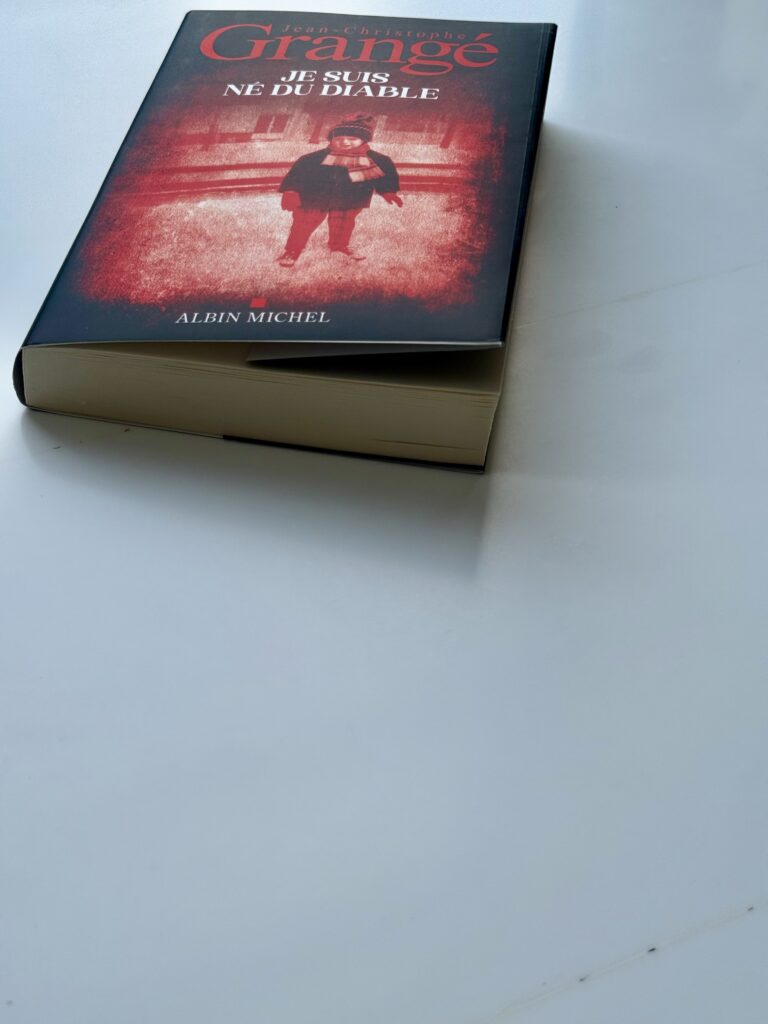

*Je suis né du diable, de Jean-Christophe Grangé, aux éditions Albin Michel. En librairie depuis le 15 octobre 2025.