Rentrée littéraire 2018. Inès Bayard a 26 ans ; l’âge du romantisme fou, des soldes chez Sephora, des copines, des premiers boulots, des histoires d’amour qui s’allongent, font des promesses, l’âge où tout est possible, où l’on sait que le monde est un jardin et l’avenir radieux, mais la voilà qui prend la plume et décide d’écrire un roman dont les deux principaux mots du titre flairent déjà le drame, la souffrance – la suffocation précise même la quatrième de couverture.

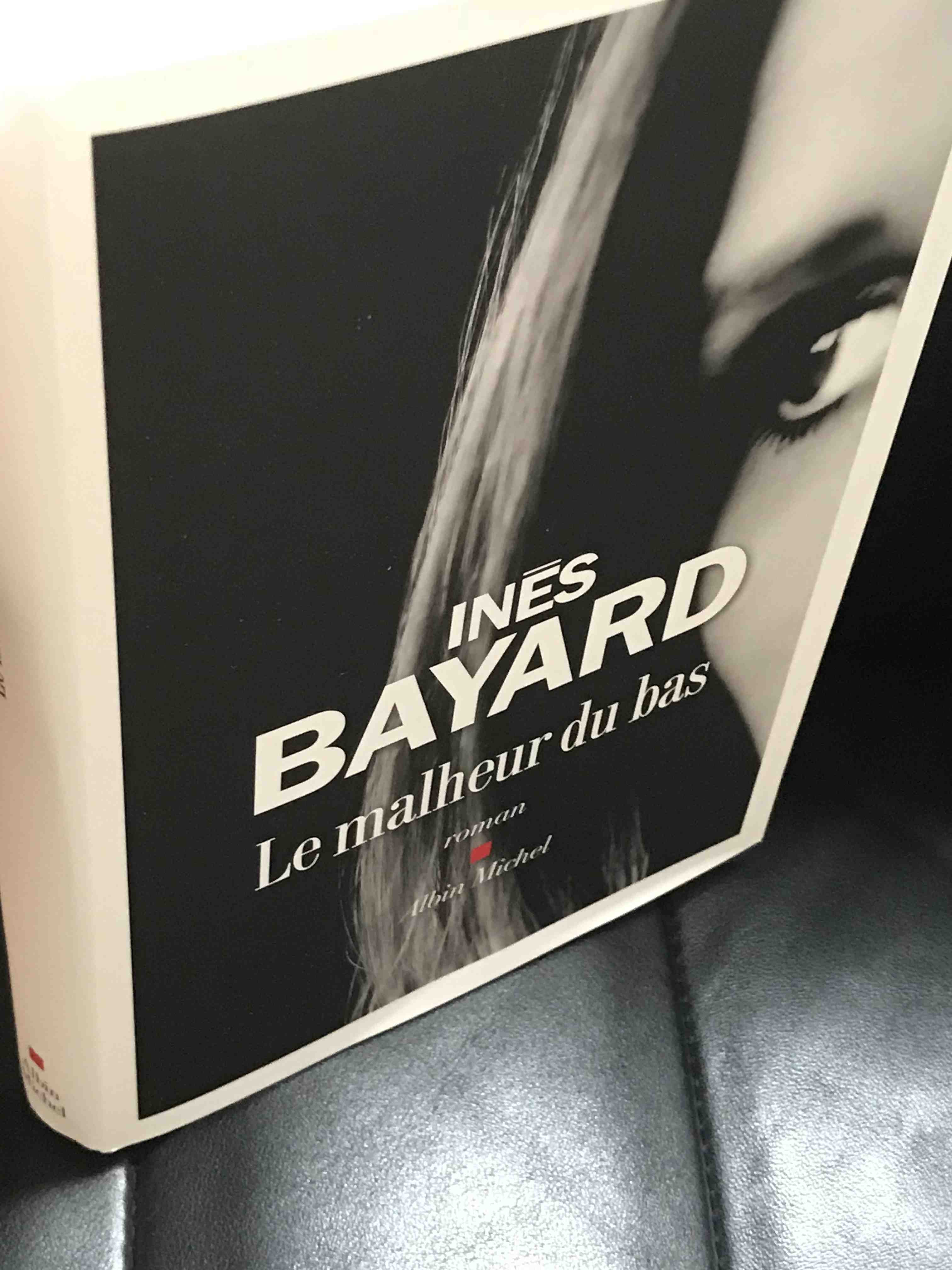

Rentrée littéraire 2018. Inès Bayard a 26 ans ; l’âge du romantisme fou, des soldes chez Sephora, des copines, des premiers boulots, des histoires d’amour qui s’allongent, font des promesses, l’âge où tout est possible, où l’on sait que le monde est un jardin et l’avenir radieux, mais la voilà qui prend la plume et décide d’écrire un roman dont les deux principaux mots du titre flairent déjà le drame, la souffrance – la suffocation précise même la quatrième de couverture.

Le malheur du bas* raconte Marie, raconte le couple qu’elle forme avec Laurent, raconte son viol, son silence et les tragédies qui s’ensuivent. À l’heure où la parole des femmes victimes de la viol-ence des hommes se libère doucement, Inès Bayard ose le silence, ose la culpabilité atavique des femmes, ose le renoncement de soi avec le risque de faire triompher une fois encore le bourreau. Même si la punchline comme on dit dans les stand-up est prévisible dès le début (et je trouve dommage qu’elle ait choisi celle là qui m’apparaît comme une sorte de déni de son propre livre), Inès Bayard livre un livre brillant, dérangeant, hors de la bien-pensance et qui, du coup, devrait faire bien penser, à l’heure où la littérature baisse un peu les mots face à la terreur de la morale.

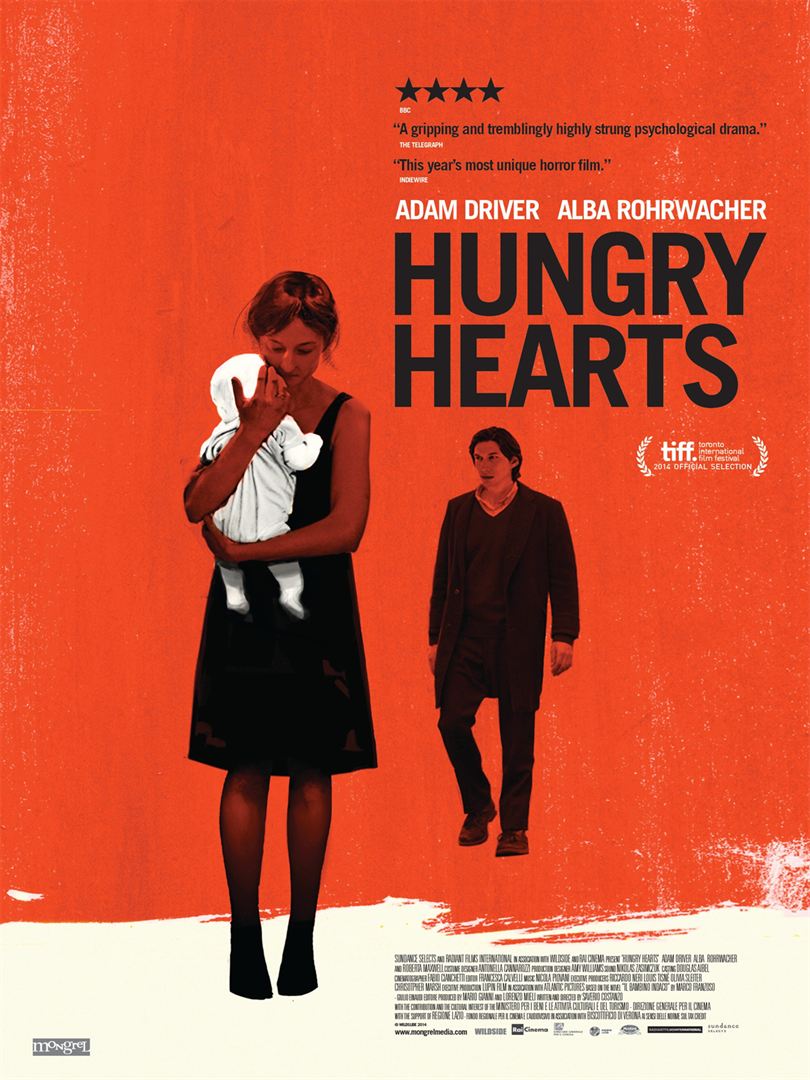

PS. Je n’ai pu, en lisant, m’empêcher de penser à ce film* absolument bouleversant, dérangeant et, pour le coup, suffocant : Hungry Heats, que je vous conseille plus que vivement.

*Le malheur du bas, de Inès Bayard. Éditions Albin Michel. En librairie depuis le 23 août 2018. Dans la dernière sélection du Prix Fnac et la première du Goncourt 2018.

*Hungry Heats, un film de Saverio Costanzo avec l’impeccable Adam Driver. En vidéo.

Rentrée littéraire 2018. Bien sûr, il y a la belle Georgina qui rêve d’être célèbre et qui deviendra Miss Univers, il y a Roland, amoureux transi et infidèle, et le beau, et sombre, et violent, et cruel Ali, bras droit d’Arafat, qui finalement arrachera le cœur de la belle ; bien sûr il y a ces personnages qui traversent leur vie en courant comme on court dans une rue où sont tirés des coups de feu, éclatent des grenades, mais le véritable personnage principal, le héros du second roman de Diane Mazloum*, celui qui bouleverse, c’est le Liban. Page 276, elle écrit : Les Libanais en ce temps-là étaient fiers de leur pays. Ils en parlaient comme de la Suisse du Moyen-Orient, comme du coffre-fort du Levant, comme du Paris de l’Orient. Leurs voisins le leur ont fait payer cher. Voici donc ce pays, comme un corps, abusé, violé, malmené, blessé, torturé. Un corps qui passe de mains en mains. Voici revenu le temps des avions détournés, des prises d’otages, des attentats aveugles et du chaos. Voici, en douze chapitres, douze jours, douze ans, l’apparition d’une étoile, puis son féroce évanouissement. L’âge d’or est le livre d’un corps perdu en lui-même ; ce pays de toutes les enfances. Une nostalgie sans fin.

Rentrée littéraire 2018. Bien sûr, il y a la belle Georgina qui rêve d’être célèbre et qui deviendra Miss Univers, il y a Roland, amoureux transi et infidèle, et le beau, et sombre, et violent, et cruel Ali, bras droit d’Arafat, qui finalement arrachera le cœur de la belle ; bien sûr il y a ces personnages qui traversent leur vie en courant comme on court dans une rue où sont tirés des coups de feu, éclatent des grenades, mais le véritable personnage principal, le héros du second roman de Diane Mazloum*, celui qui bouleverse, c’est le Liban. Page 276, elle écrit : Les Libanais en ce temps-là étaient fiers de leur pays. Ils en parlaient comme de la Suisse du Moyen-Orient, comme du coffre-fort du Levant, comme du Paris de l’Orient. Leurs voisins le leur ont fait payer cher. Voici donc ce pays, comme un corps, abusé, violé, malmené, blessé, torturé. Un corps qui passe de mains en mains. Voici revenu le temps des avions détournés, des prises d’otages, des attentats aveugles et du chaos. Voici, en douze chapitres, douze jours, douze ans, l’apparition d’une étoile, puis son féroce évanouissement. L’âge d’or est le livre d’un corps perdu en lui-même ; ce pays de toutes les enfances. Une nostalgie sans fin.

Dans un appartement où il a vécu huit ans plus tôt avec une femme, un homme fait l’amour avec une autre, et se souvient de l’autre. Nous sommes à Palerme, entre les incendies, la canicule, les peaux, les sexes, la mer, le mercure qui coule dans les veines. Nous sommes dans ces ambiances moites, animales – comme ces premières scènes époustouflantes de Soudain l’été dernier, le film brûlant de Mankiewicz avec les incandescents Clift et Taylor ; nous sommes dans l’errance et le souvenir, dans les choses passées, la bouche qui manque et se nourrit à une autre. L’homme qui marche dans Palerme, qui se raconte, n’a pas de poids, si peu de chair, il est une ombre au soleil, un effacement à lui-même, une déambulation. Revenir à Palerme* est un court et lancinant texte qui, de ce que j’ai ressenti entre ses lignes, rend hommage à ce cinéma des années soixante, ce cinéma de feu en noir et blanc, un peu comme si l’auteur avait pris quelques mètres de rushes de Visconti, Huston, Ford et de Sica, et en avait fait un court-métrage.

Dans un appartement où il a vécu huit ans plus tôt avec une femme, un homme fait l’amour avec une autre, et se souvient de l’autre. Nous sommes à Palerme, entre les incendies, la canicule, les peaux, les sexes, la mer, le mercure qui coule dans les veines. Nous sommes dans ces ambiances moites, animales – comme ces premières scènes époustouflantes de Soudain l’été dernier, le film brûlant de Mankiewicz avec les incandescents Clift et Taylor ; nous sommes dans l’errance et le souvenir, dans les choses passées, la bouche qui manque et se nourrit à une autre. L’homme qui marche dans Palerme, qui se raconte, n’a pas de poids, si peu de chair, il est une ombre au soleil, un effacement à lui-même, une déambulation. Revenir à Palerme* est un court et lancinant texte qui, de ce que j’ai ressenti entre ses lignes, rend hommage à ce cinéma des années soixante, ce cinéma de feu en noir et blanc, un peu comme si l’auteur avait pris quelques mètres de rushes de Visconti, Huston, Ford et de Sica, et en avait fait un court-métrage.