Voici un Prix Médicis tout à fait réjouissant puisqu’il couronne Le Cœur Synthétique de Chloé Delaume, « porté par une écriture magnifique » dixit la quatrième de couverture, chacun en jugera, et qui raconte l’histoire d’Adélaïde qui « s’élance sur le marché de l’amour », dixit la même quatrième, laquelle aura bien du mal à convaincre le mâle de la draguer, l’aimer, la garder. La critique a évoqué un roman drôle. J’ai souri, il est vrai, à cette phrase, page 163 : « La campagne, ça a la bande-son d’un décès ». Mais là encore, chacun jugera. Toujours est-il que la partie réjouissante que j’évoquais à la première ligne de cette chronique se trouve dans le fait même qu’à l’heure du féminisme flamboyant, de la misandrie même, et de cet impérieux besoin de désintoxication des hommes, Delaume ose un vrai roman fleur bleu, joyeusement nunuche parfois – femme seule avec chat, amies tout aussi esseulées, boulot dans l’édition avec son cortège d’auteurs clinquants ou déprimants –, où l’héroïne est prête à tout pour un regard, une épaule frôlée, une histoire avec un homme. Ah, un homme.

À l’arrivée, une histoire plus mélancolique que tordante et surtout bien troussée sur la difficulté de rencontrer l’autre. Sur la solitude. Et sur ces putains de chats qui n’en finissent pas de remplir les vides.

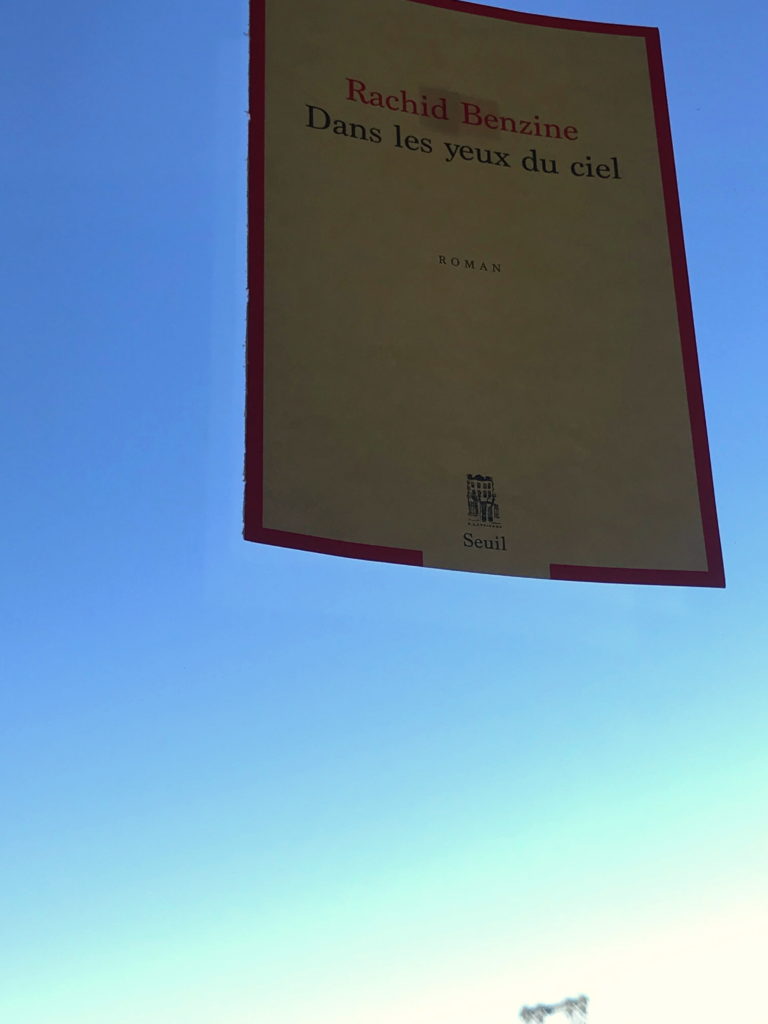

*Le cœur synthétique, de Chloé Delaume. Éditions du Seuil, coll. Fiction & Cie. En librairie depuis le 20 août 2020 et dès ce samedi. Prix Médicis 2020. Prix 18 euros. Le titre de cette chronique est extrait du roman, page 195.