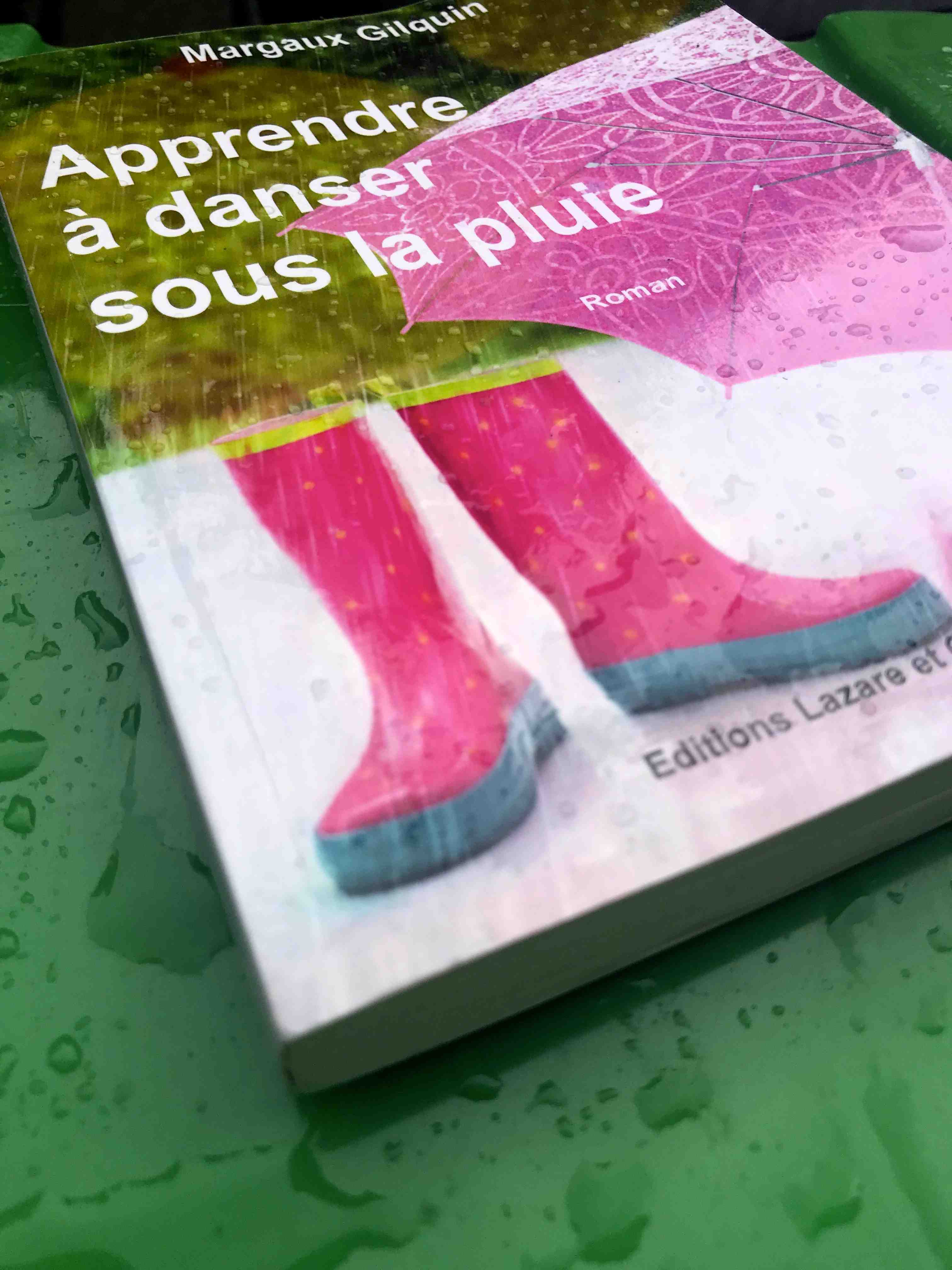

Il est très difficile, semble-t-il de « survivre » après un premier livre (malheureusement) formidable sur son malheur. Ainsi Régine Salvat qui, après avoir raconté dans un livre étourdissant, la poignante odyssée de son fils 1 qui demandait à Sarkozy le droit de mourir, nous a offert, deux ans plus tard, un discret roman 2 de terroir et depuis, dommage, plus de nouvelles. Margaux Gilquin, elle, après avoir raconté dans Le dernier salaire 3 sa galère de quinqua en fin de droits, un texte urgent et grave, revient avec un roman-récit qui en est, me semble-t-il, la suite poétique, et annonce l’éclosion, certes encore timide, mais l’éclosion d’un écrivain. Dans Apprendre à danser sous la pluie 4, on la retrouve, après le succès de son récit, à la campagne sous les traits de Laura, dans ce temps qui s’étire et succède aux grands fracas, où elle se reconstruit lentement ; dans ce calme justement qui permet enfin d’affronter ses démons, comme la mort d’une sœur jumelle sur la RN7, un jour de juillet 1968 – à croire que c’est toujours l’innocence qui se fait emporter en premier. Margaux-Laura retrouve alors son passé au moment ou elle perdait son futur et découvre que le présent est le seul lieu de vie possible. Malgré quelques maladresses encore, notamment dans le récit de la reconstruction amoureuse (mais les coups qu’on prend n’abîment-ils pas aussi les mots pour le dire ?), Margaux Gilquin célèbre avec son premier roman le triomphe de la plus belle des solidarités : l’amitié. Et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes

Il est très difficile, semble-t-il de « survivre » après un premier livre (malheureusement) formidable sur son malheur. Ainsi Régine Salvat qui, après avoir raconté dans un livre étourdissant, la poignante odyssée de son fils 1 qui demandait à Sarkozy le droit de mourir, nous a offert, deux ans plus tard, un discret roman 2 de terroir et depuis, dommage, plus de nouvelles. Margaux Gilquin, elle, après avoir raconté dans Le dernier salaire 3 sa galère de quinqua en fin de droits, un texte urgent et grave, revient avec un roman-récit qui en est, me semble-t-il, la suite poétique, et annonce l’éclosion, certes encore timide, mais l’éclosion d’un écrivain. Dans Apprendre à danser sous la pluie 4, on la retrouve, après le succès de son récit, à la campagne sous les traits de Laura, dans ce temps qui s’étire et succède aux grands fracas, où elle se reconstruit lentement ; dans ce calme justement qui permet enfin d’affronter ses démons, comme la mort d’une sœur jumelle sur la RN7, un jour de juillet 1968 – à croire que c’est toujours l’innocence qui se fait emporter en premier. Margaux-Laura retrouve alors son passé au moment ou elle perdait son futur et découvre que le présent est le seul lieu de vie possible. Malgré quelques maladresses encore, notamment dans le récit de la reconstruction amoureuse (mais les coups qu’on prend n’abîment-ils pas aussi les mots pour le dire ?), Margaux Gilquin célèbre avec son premier roman le triomphe de la plus belle des solidarités : l’amitié. Et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes

1. Une histoire à tenir debout, de Régine Salvat. Éditions Lattès, 2011.

2. Bugarach, le mystère de la femme oiseau, éditions TDO, 2013.

3. Le dernier salaire, de Margaux Gilquin, Éditions XO, 2016

4. Apprendre à danser sous la pluie, Éditions Lazare et Capucine, 2018.

Jacques Koch a eu la belle idée de demander à des dizaines d’écrivains une définition de l’amour, et il les a toutes illustrées. Cela donne un puits de tendresse dans lequel il est bon de plonger de temps en temps. Et bientôt, comme d’une terre irriguée d’amour, de ce puits sortira en novembre un livre aux éditions Le Livre de Poche, sous le titre « L’amour, c’est… ».

Jacques Koch a eu la belle idée de demander à des dizaines d’écrivains une définition de l’amour, et il les a toutes illustrées. Cela donne un puits de tendresse dans lequel il est bon de plonger de temps en temps. Et bientôt, comme d’une terre irriguée d’amour, de ce puits sortira en novembre un livre aux éditions Le Livre de Poche, sous le titre « L’amour, c’est… ». Dans un appartement où il a vécu huit ans plus tôt avec une femme, un homme fait l’amour avec une autre, et se souvient de l’autre. Nous sommes à Palerme, entre les incendies, la canicule, les peaux, les sexes, la mer, le mercure qui coule dans les veines. Nous sommes dans ces ambiances moites, animales – comme ces premières scènes époustouflantes de Soudain l’été dernier, le film brûlant de Mankiewicz avec les incandescents Clift et Taylor ; nous sommes dans l’errance et le souvenir, dans les choses passées, la bouche qui manque et se nourrit à une autre. L’homme qui marche dans Palerme, qui se raconte, n’a pas de poids, si peu de chair, il est une ombre au soleil, un effacement à lui-même, une déambulation. Revenir à Palerme* est un court et lancinant texte qui, de ce que j’ai ressenti entre ses lignes, rend hommage à ce cinéma des années soixante, ce cinéma de feu en noir et blanc, un peu comme si l’auteur avait pris quelques mètres de rushes de Visconti, Huston, Ford et de Sica, et en avait fait un court-métrage.

Dans un appartement où il a vécu huit ans plus tôt avec une femme, un homme fait l’amour avec une autre, et se souvient de l’autre. Nous sommes à Palerme, entre les incendies, la canicule, les peaux, les sexes, la mer, le mercure qui coule dans les veines. Nous sommes dans ces ambiances moites, animales – comme ces premières scènes époustouflantes de Soudain l’été dernier, le film brûlant de Mankiewicz avec les incandescents Clift et Taylor ; nous sommes dans l’errance et le souvenir, dans les choses passées, la bouche qui manque et se nourrit à une autre. L’homme qui marche dans Palerme, qui se raconte, n’a pas de poids, si peu de chair, il est une ombre au soleil, un effacement à lui-même, une déambulation. Revenir à Palerme* est un court et lancinant texte qui, de ce que j’ai ressenti entre ses lignes, rend hommage à ce cinéma des années soixante, ce cinéma de feu en noir et blanc, un peu comme si l’auteur avait pris quelques mètres de rushes de Visconti, Huston, Ford et de Sica, et en avait fait un court-métrage.

La dérobée ; celle qui prend furtivement quelque chose à quelqu’un, celle qui soustrait, dissimule. La dérobée, c’est Claire, la narratrice qui voit s’installer, trente ans plus tard, son premier amour de jeunesse à l’étage du dessus.

La dérobée ; celle qui prend furtivement quelque chose à quelqu’un, celle qui soustrait, dissimule. La dérobée, c’est Claire, la narratrice qui voit s’installer, trente ans plus tard, son premier amour de jeunesse à l’étage du dessus. Avec La dernière photo* (comme il y avait

Avec La dernière photo* (comme il y avait  Il est très difficile, semble-t-il de « survivre » après un premier livre (malheureusement) formidable sur son malheur. Ainsi Régine Salvat qui, après avoir raconté dans un livre étourdissant, la poignante odyssée de son fils 1 qui demandait à Sarkozy le droit de mourir, nous a offert, deux ans plus tard, un discret roman 2 de terroir et depuis, dommage, plus de nouvelles. Margaux Gilquin, elle, après avoir raconté dans

Il est très difficile, semble-t-il de « survivre » après un premier livre (malheureusement) formidable sur son malheur. Ainsi Régine Salvat qui, après avoir raconté dans un livre étourdissant, la poignante odyssée de son fils 1 qui demandait à Sarkozy le droit de mourir, nous a offert, deux ans plus tard, un discret roman 2 de terroir et depuis, dommage, plus de nouvelles. Margaux Gilquin, elle, après avoir raconté dans