À l’heure des Femen, des #metoo, de la publication récente d’un terrifiant rapport qui fait état de plus de 80% des femmes victimes d’agressions sexuelles, qu’elles soient verbales ou gestuelles (pour employer un euphémisme), voici un livre qui, comme Le Malheur du bas d’Inès Bayard, chroniqué ici il y a quelques semaines, est à contre courant de toute cette agitation.

Sarah Vaughan y fait le procès d’un viol commis par un secrétaire d’état anglais, un viol de type conjugal, ce qui est extrêmement délicat à juger. Elle raconte à la manière d’un paisible Grisham, prend son temps pour décrire la psychologie de ses personnages (anatomie signifie d’ailleurs, selon Le Larousse : science qui a pour objet l’étude de la forme et de la structure des êtres organisés) et nous entraîne avec une langueur extrêmement habile dans les arcanes compliqués de l’âme humaine parfois incapable de juger le mal fait à autrui. Anatomie d’un scandale recèle une violence souterraine jubilatoire pour qui aime les thrillers psychologiques anglais, c’est-à-dire qui possèdent cette distance presque protocolaire avec leur sujet, ce qui les rend diablement efficaces.

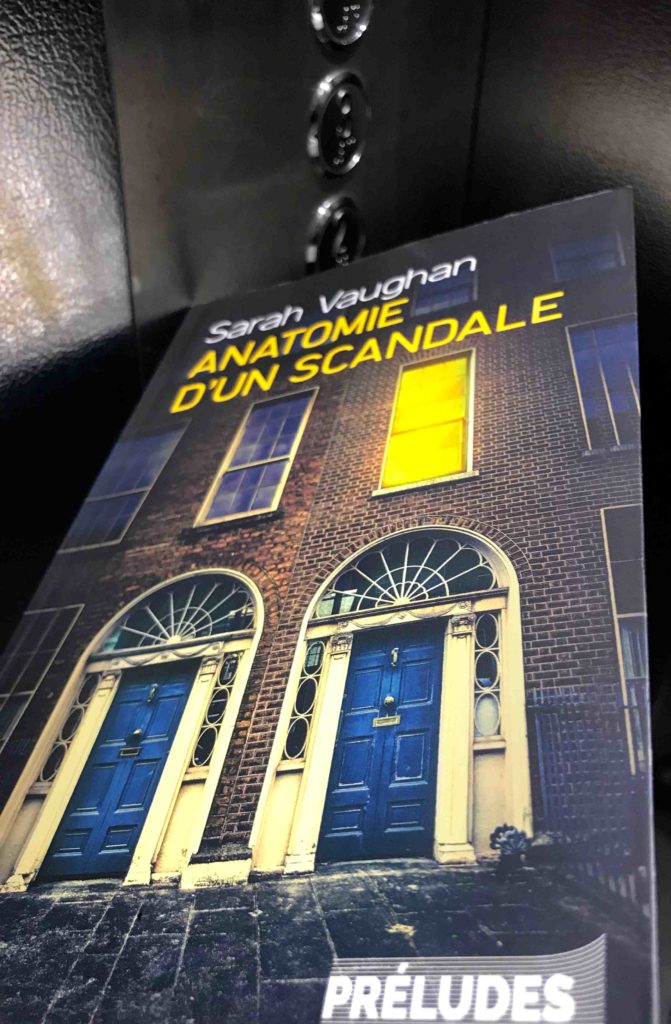

*Anatomie d’un scandale, de Sarah Vaughan. Éditions Préludes. En librairie le 9 janvier 2019. Un très grand merci à Florence Mas du Livre de Poche pour cette très belle découverte.

Ce qu’il y a d’épatant avec un livre de Marc, c’est qu’on ne sait jamais à l’avance où il va nous emmener – chacun d’eux est comme un billet d’avion dont on ne connaîtrait pas la destination.

Ce qu’il y a d’épatant avec un livre de Marc, c’est qu’on ne sait jamais à l’avance où il va nous emmener – chacun d’eux est comme un billet d’avion dont on ne connaîtrait pas la destination.