Un été à la plage (3). Invité le 28 mai dernier au Cateau-Cambresis, dans le magnifique musée Matisse, je présentai, entre autres, Les Quatre Saisons de l’été.

L’un des thèmes du livre étant le premier amour et ce qu’il devient, le débat porta également sur ces personnes qui, un jour, des années, des décennies plus tard, décident de justement retrouver leur premier amour. Et dans la salle, surprise : un couple prit la parole et se présenta. Ils avaient chacun été le premier amour de l’autre et, quarante ans plus tard (et quelques kilos de plus, précisa le monsieur en riant), ils s’étaient retrouvés, et filaient, depuis, le parfait amour. Comme quoi, la vie est toujours plus surprenante et touchante que dans les livres.

L’homme, journaliste économique, bercé de chiffres, d’algorithmes et d’analyses rationnelles en tout genre, laissa alors sa part poétique s’envoler et, tout naturellement, lui offrit la plume des mots. (Bon, c’est l’été, un peu de lyrisme ne fait pas de mal).

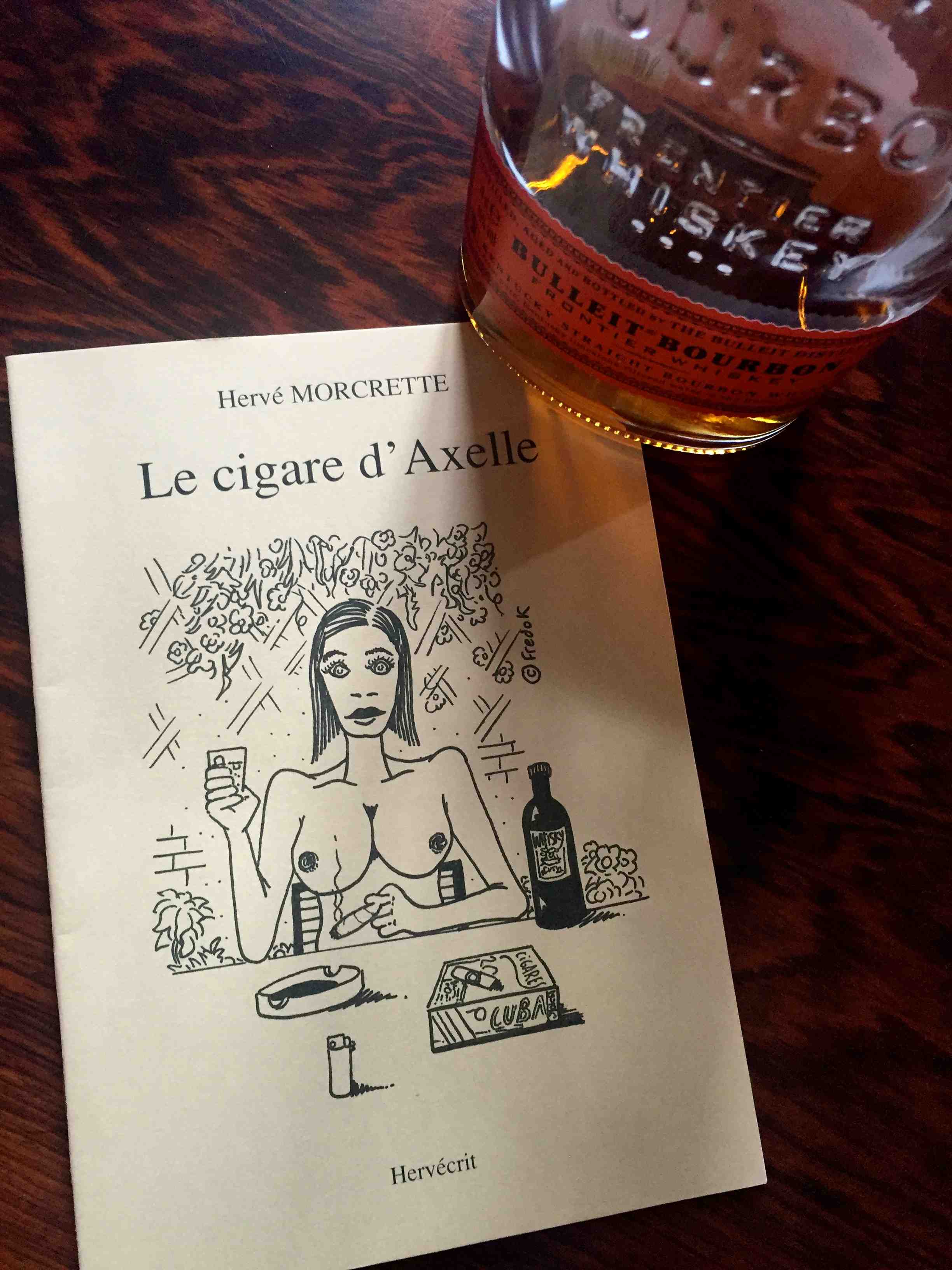

Il écrivit une nouvelle, « Le Cigare d’Axelle* », l’histoire d’une très jolie femme (pourquoi faire moche ?), qui vit nue chez elle (autant tous en profiter), nue à l’exception de ses escarpins « qui l’obligent à se cambrer » (page 5).

Cette Axelle, qui se désaltère au whisky et fume le cigare, « pas le barreau de chaise, mais pas les cigarillos non plus » (page 6), rencontre un beau gars (genre le laveur de vitres de la pub Coca), puis un autre, plus âgé celui)là, et, entre les deux, ni son cœur ni son corps ne balancent, bien au contraire (pourquoi se priver), mais les voilà tous deux (ah, la possessivité de certains mâles !) qui l’obligent à choisir.

Bref (puisqu’il s’agit d’une nouvelle), un texte ultra-frais comme un glaçon dans le dos sous le soleil ou l’écume d’une vague de l’Atlantique, agréable comme un daïquiri, et surtout (et c’est là l’essentiel), une promesse d’écriture à encourager.

*Le Cigare d’Axelle, d’Hervé Morcrette. Éditions Hervécrit, 5, Place Foch, 62000 Calais.