Réponse dans Paris Match cette semaine, page 44 !

Réponse dans Paris Match cette semaine, page 44 !

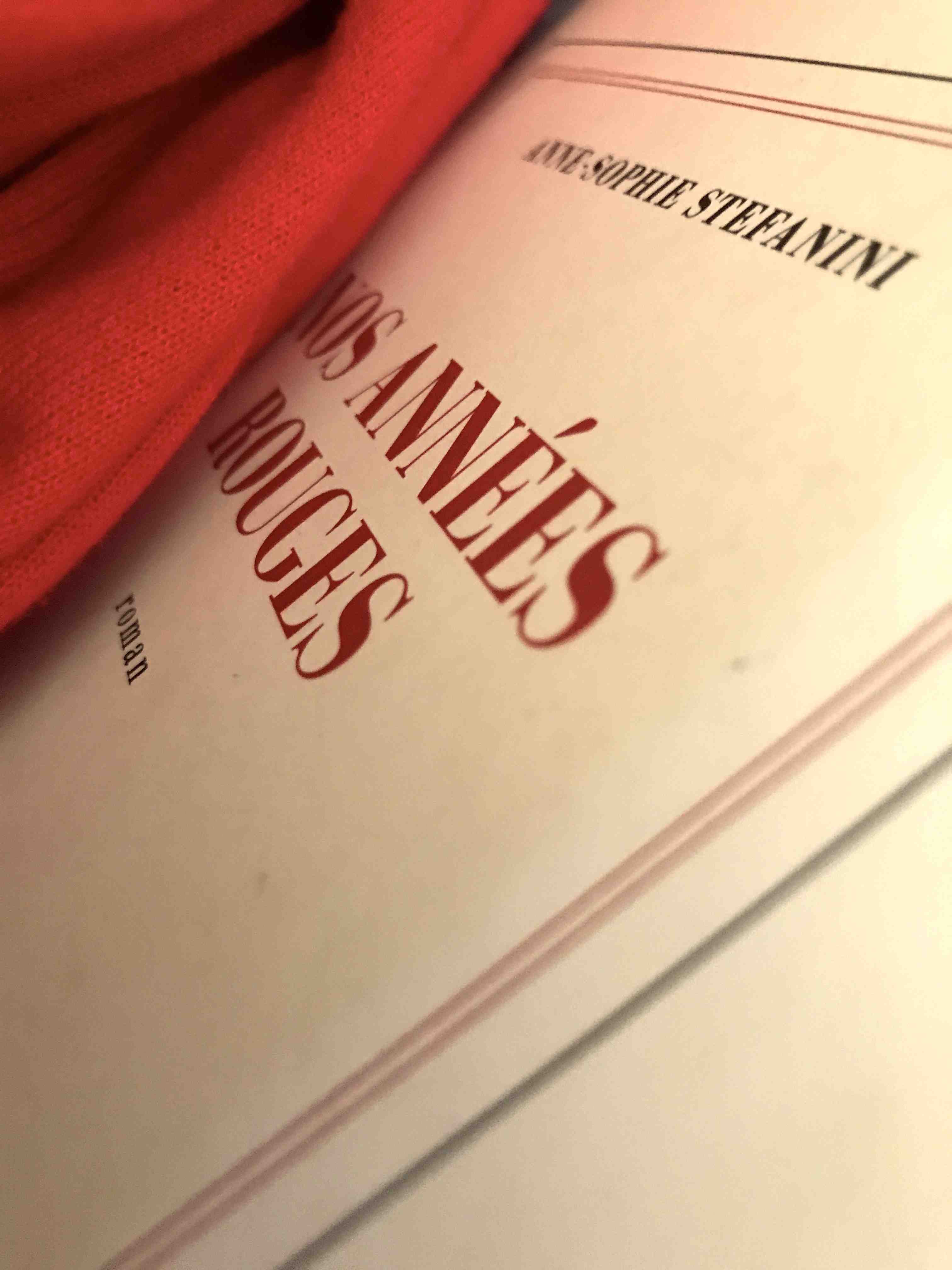

J’aime bien Anne-Sophie Stefanini. Il y a en elle quelque chose des beautés de Raphaël. Une pâleur. Une grâce. Une fragilité forte. Elle est une belle éditrice. Et un bel écrivain. Son nouveau roman, Nos Années rouges lui ressemble. J’y ai déambulé dans ses pages, dans ces ruelles tracées par les lignes de ses mots posés, comme Catherine, son personnage, baguenaudait et se perdait dans les rues d’Alger – des tentacules. J’y ai, dans l’écriture, retrouvé l’élégance désinvolte de celle d’un Drieu La Rochelle, celui du Feu Follet, j’y ai reconnu cette langueur, cette nonchalance, malgré le mal qui rôde, tous les démons – j’y ai entendu une gnossienne de Satie, comme dans le film envoutant qu’en a tiré Louis Malle. J’y ai rencontré des amants perdus dans son livre, des rêveurs d’une Algérie nouvelle, et même une étudiante qui rêvait d’Italie, écrira une lettre fabuleuse à Catherine, sa prof, et trébuchera sur d’autres rêves, et je n’oublierai aucun d’eux. J’y ai, dans les cafés, beaucoup fumé, beaucoup bu, jusqu’à redessiner les lisières des hommes. Je me suis cogné aux fantômes que je suppose d’Anne-Sophie : une mère qui part, un père qu’on ne peut pas décevoir, et j’ai retrouvé, pour un instant, la joie et la frayeur d’être un fils.

J’aime bien Anne-Sophie Stefanini. Il y a en elle quelque chose des beautés de Raphaël. Une pâleur. Une grâce. Une fragilité forte. Elle est une belle éditrice. Et un bel écrivain. Son nouveau roman, Nos Années rouges lui ressemble. J’y ai déambulé dans ses pages, dans ces ruelles tracées par les lignes de ses mots posés, comme Catherine, son personnage, baguenaudait et se perdait dans les rues d’Alger – des tentacules. J’y ai, dans l’écriture, retrouvé l’élégance désinvolte de celle d’un Drieu La Rochelle, celui du Feu Follet, j’y ai reconnu cette langueur, cette nonchalance, malgré le mal qui rôde, tous les démons – j’y ai entendu une gnossienne de Satie, comme dans le film envoutant qu’en a tiré Louis Malle. J’y ai rencontré des amants perdus dans son livre, des rêveurs d’une Algérie nouvelle, et même une étudiante qui rêvait d’Italie, écrira une lettre fabuleuse à Catherine, sa prof, et trébuchera sur d’autres rêves, et je n’oublierai aucun d’eux. J’y ai, dans les cafés, beaucoup fumé, beaucoup bu, jusqu’à redessiner les lisières des hommes. Je me suis cogné aux fantômes que je suppose d’Anne-Sophie : une mère qui part, un père qu’on ne peut pas décevoir, et j’ai retrouvé, pour un instant, la joie et la frayeur d’être un fils.

Nos Années rouges est un beau livre sur une laideur de l’histoire, sur la naissance d’une utopie, mais surtout, sur l’éclosion d’une femme qui, au fond, s’est promis la chose la plus difficile qui soit. La fidélité à elle-même.

*Nos Années rouges, de Anne-Sophie Stéfanini. Éditions Gallimard. En librairie depuis le 9 mars 2017.

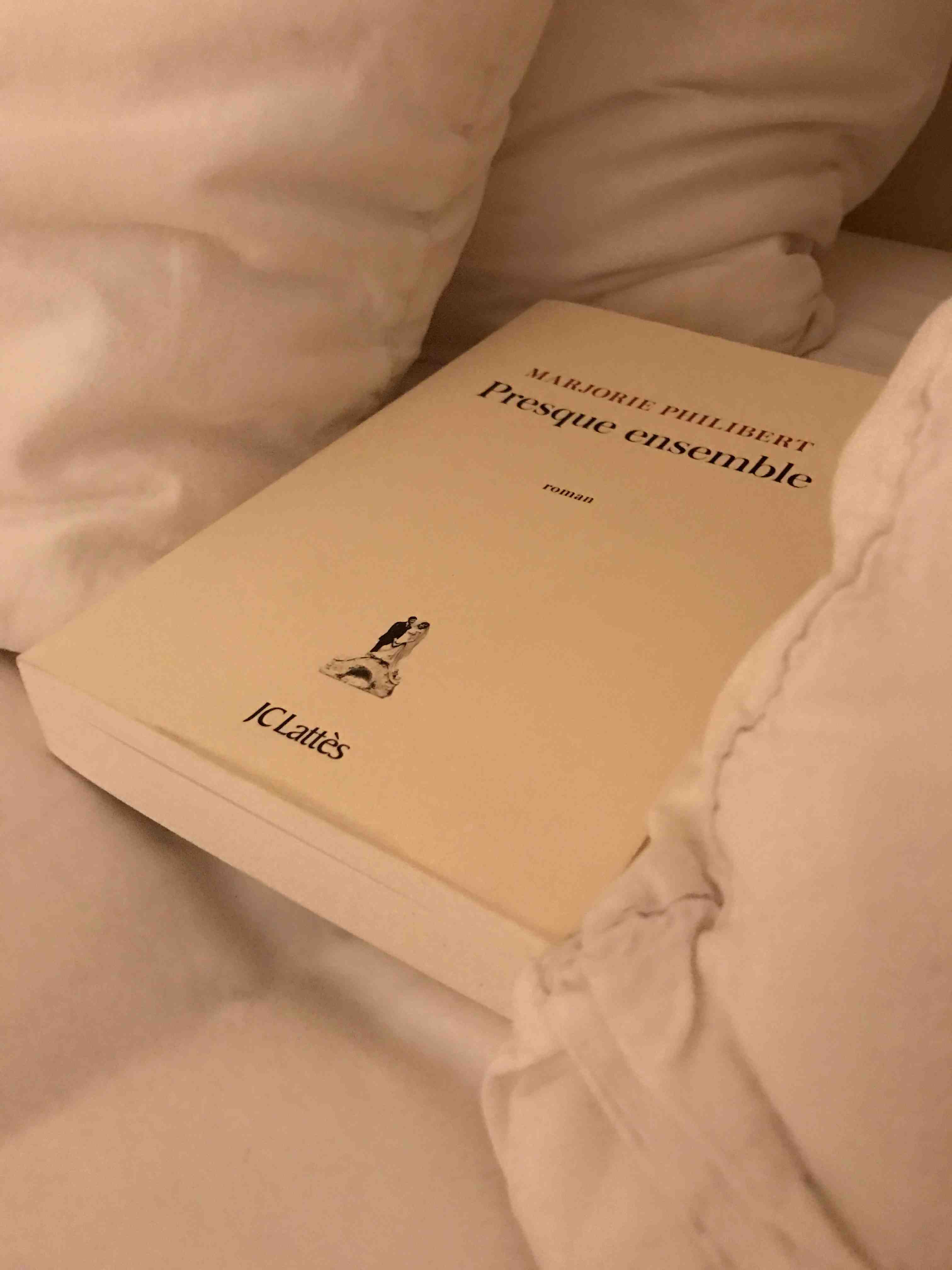

Voici un premier roman joyeux et triste à la fois.

Joyeux dans l’écriture pétillante, débordante, envahissante parfois (il est vrai que lorsqu’on écrit un premier roman on y met le maximum de mots parce qu’on a peur d’en faire deux d’un coup : le premier et le dernier). Et triste dans le propos (bien qu’on n’y parle essentiellement que de cul – et c’est peut-être pour ça, d’ailleurs).

Victoire et Nicolas se rencontrent le 12 juillet 1998 (les fans de foot apprécieront – 3-0 contre le Brésil ça avait quand même de la gueule), paumés l’un et l’autre dans la médiocrité de leur jeune vie. On va les suivre un bon quart de siècle, à la manière d’un film de Lelouch, on croisera Mitterrand, les bulles Internet, la canicule mortelle, les restos chinois à deux balles et un peu d’humanitaire bon teint ; les mots, comme la caméra du célèbre cinéaste, emberlificoteront les amoureux dans un quotidien si quotidien qu’il en deviendra ennuyeux, même l’arrivée d’un chat (en place d’un enfant) au nom râpeux de Ptolémée n’y changera rien. Les amoureux plongent dans d’autres bras ; lui dans ceux confortables, timides et doux, d’une sud-coréenne, elle, dans ceux de tous les mâles du monde rencontrés au hasard des hôtels de luxe qu’elle chronique pour une revue. L’amour est triste, le désir sans faim, le couple sans avenir : à 36 ans, Marjorie Philibert nous fait son petit Belle du Seigneur désenchanté – sans l’exotisme céphalonien. Un Lelouch tourbillonnant et mélancolique, mais qu’il est quand même agréable de voir pour comprendre une certaine jeunesse française.

*Presque ensemble, de Marjorie Philibert. Éditions Lattès. En librairie depuis le 4 janvier 2017.

Découvert à Québec. Un livre* bref comme est brève la vie. 265 morceaux de vie en 140 lettres maximum. Une Jean-Louis Fournier québecquoise. Un régal.

*La vie est brève – historiettes, de Chantale Gingras. Éditions L’Instant même, Québec,

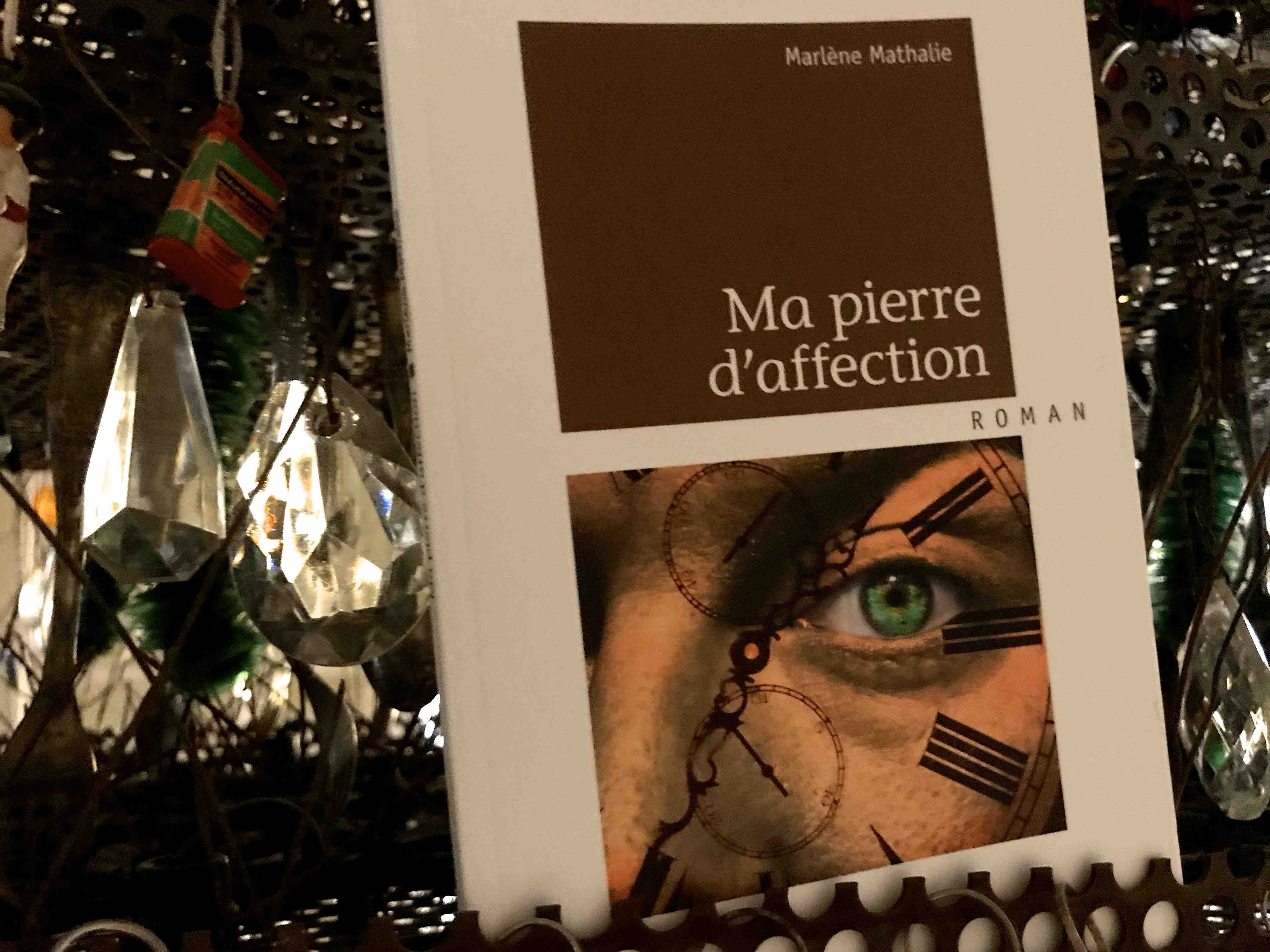

Découvert à Québec. Voici un premier roman* qui ressemble furieusement à un fleuve charriant les mots comme l’eau charrierait des troncs d’arbres, des feuilles, des boites de conserve, des cannettes, des chapeaux, des chaussures, des corps, même.

Marlène Mathalie semble avoir jeté tous les mots possibles dans son livre, comme on se jette dans une bataille – celle de l’héroïne, quarante-cinq ans, enceinte d’un homme plus jeune, dont la grossesse réveille l’effrayante beauté de la maternité, renvoie à l’image omniprésente de sa mère (dieu que les mères parfois sont compliquées) et fait se poser ces questions auxquelles l’absence de réponse est justement la réponse. Il semble que ce tumulte qui bouleverse chaque page de ce court roman annonce, non pas l’enfant attendu, un corps qui s’ouvre et délivre, mais bien la naissance du livre lui-même, la joie d’un écrivain qui s’accouche et couche son amour de l’écriture au cœur des pages, comme un baiser au creux du bras grassouillet d’un nouveau-né.

Ma pierre d’affection, si elle définit, selon Le Littré, « une pierre curieuse et plus particulièrement un diamant de couleurs vives et riches », est le nom léger et lourd à la fois que Marlène a donné à son beau premier né.

*Ma pierre d’affection, de Marlène Mathalie. Éditions Société des Écrivains, Québec, Canada.

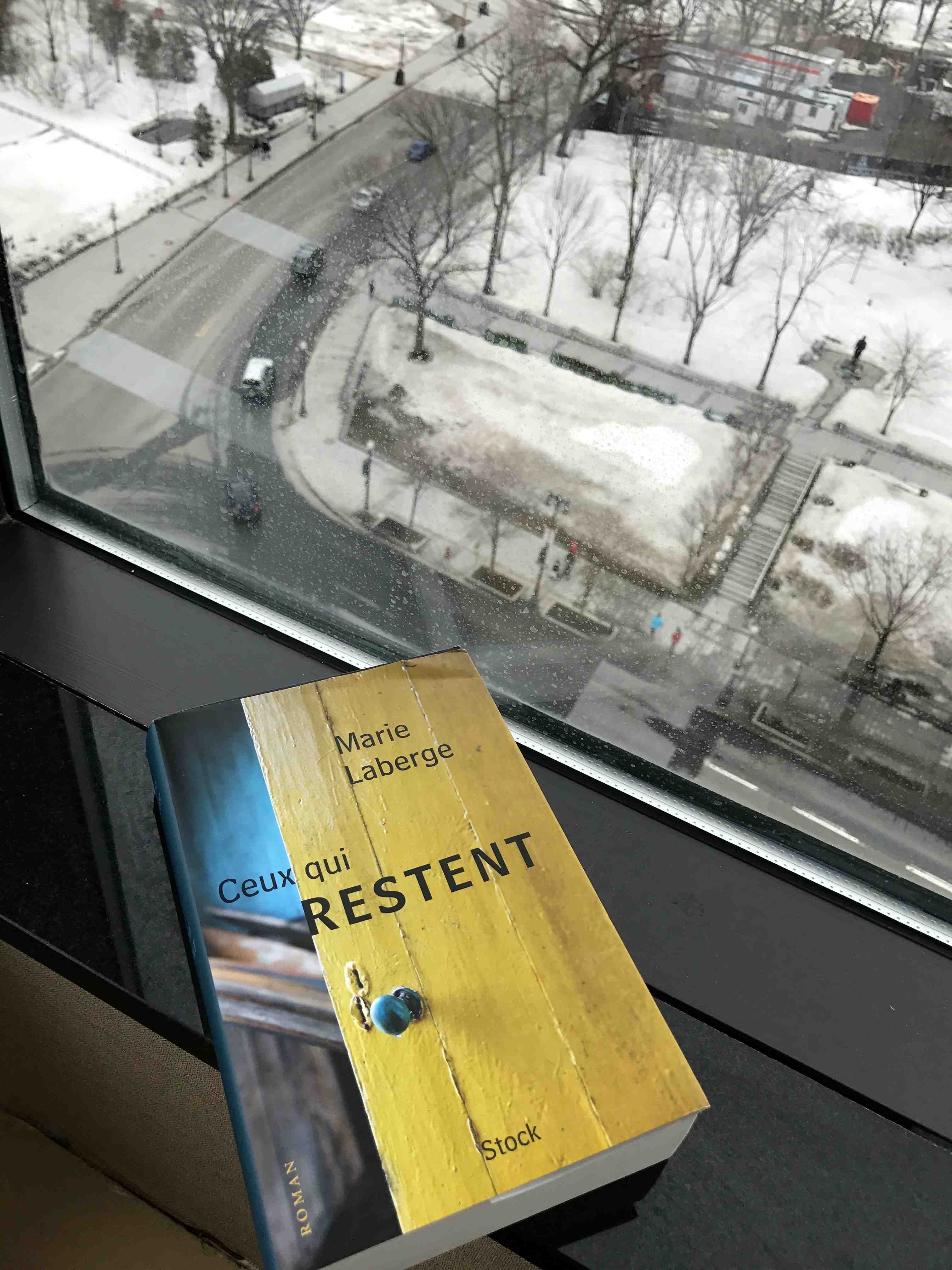

Impossible de quitter Québec sans avoir lu un auteur (une auteure comme on dit ici) importante et épatante. Marie Laberge (qui aime à écrire au bord de l’eau, sur « sa berge », comme elle le précise parfois). J’ai dévoré son magnifique et triste Ceux qui restent, le roman d’un disparu, Sylvain Côme, suicidé en avril 2000, envolé quand le printemps éclos, sans raison, sans explication, sans rien d’autre que le silence derrière lui pour adieu à ceux qui restent et qui témoignent tour à tour leur vide, leur sidération, leur amour, leur chagrin, leur incompréhension et même leur désir encore de lui ; écoutez Charlène, derrière le comptoir de son bar, Charlène sa maîtresse, parler de sexe avec lui, d’amour et de faim. Ceux qui restent est un roman d’atmosphère, de poussières et de lumières, une danse de particules de vie quand une vie s’efface ; un roman lancinant illuminé d’une langue tourbillonnante ; un roman d’hommes et de femmes rares comme on en rencontre tant ici, à Québec.

*Ceux qui restent, de Marie Laberge, au Canada aux Editions Québec Atlantique et en France aux Editions Stock.

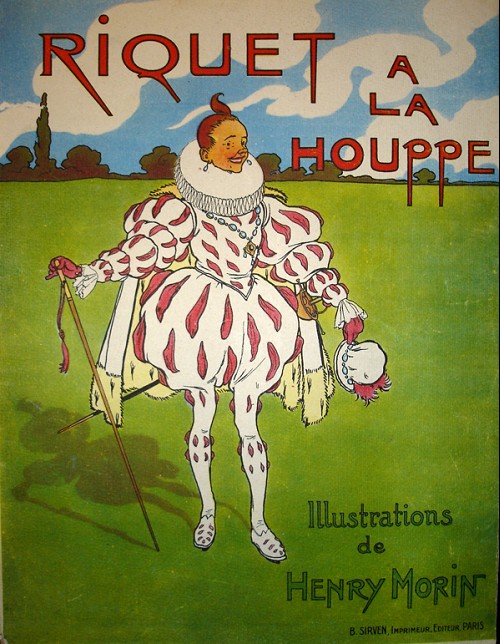

Il y a un côté Beaujolais Nouveau chez Amélie Nothomb (bien qu’elle préfère, et de loin, les nectars champenois). Chaque rentrée nous offre sa nouvelle cuvée et je confesse y avoir irrégulièrement goûté ces derniers vingt-cinq ans – son premier cru remonte à 1992 et son surprenant Hygiène de l’assassin –, attiré par des tanins plus puissants. La perspective de revoir Amélie au Salon du livre de Québec, et d’y débattre avec elle, m’a donné envie de savourer son dernier livre, Riquet à la houppe, une nouvelle version du conte de ce bien pervers Charles Perrault.

Évidemment, ce n’est pas du côté de l’histoire qu’il faut attendre une surprise, on la connaît depuis l’enfance l’histoire : il est vilain mais intelligent, elle est jolie mais bête, et ils vont s’aimer (la perversion perraultienne), mais dans l’écriture nothombienne qui papillonne comme des enfants dans un jardin, et se délecte de nous faire une bonne farce.

Et surtout, c’est dans l’épilogue que se trouve la vraie malice du propos, lorsqu’Amélie confesse avoir lu La Comédie humaine de Balzac en entier, 147 ouvrages, et y analyse le rapport littérature/histoires d’amour : six pour cent des histoires d’amour balzaciennes se terminent bien. Seulement. Chouette. Car il n’y a rien de plus désespérant parfois que cette phrase : Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

*Riquet à la houppe, d’Amélie Nothomb. Éditions Albin Michel. En librairie depuis le 16 août 2016.

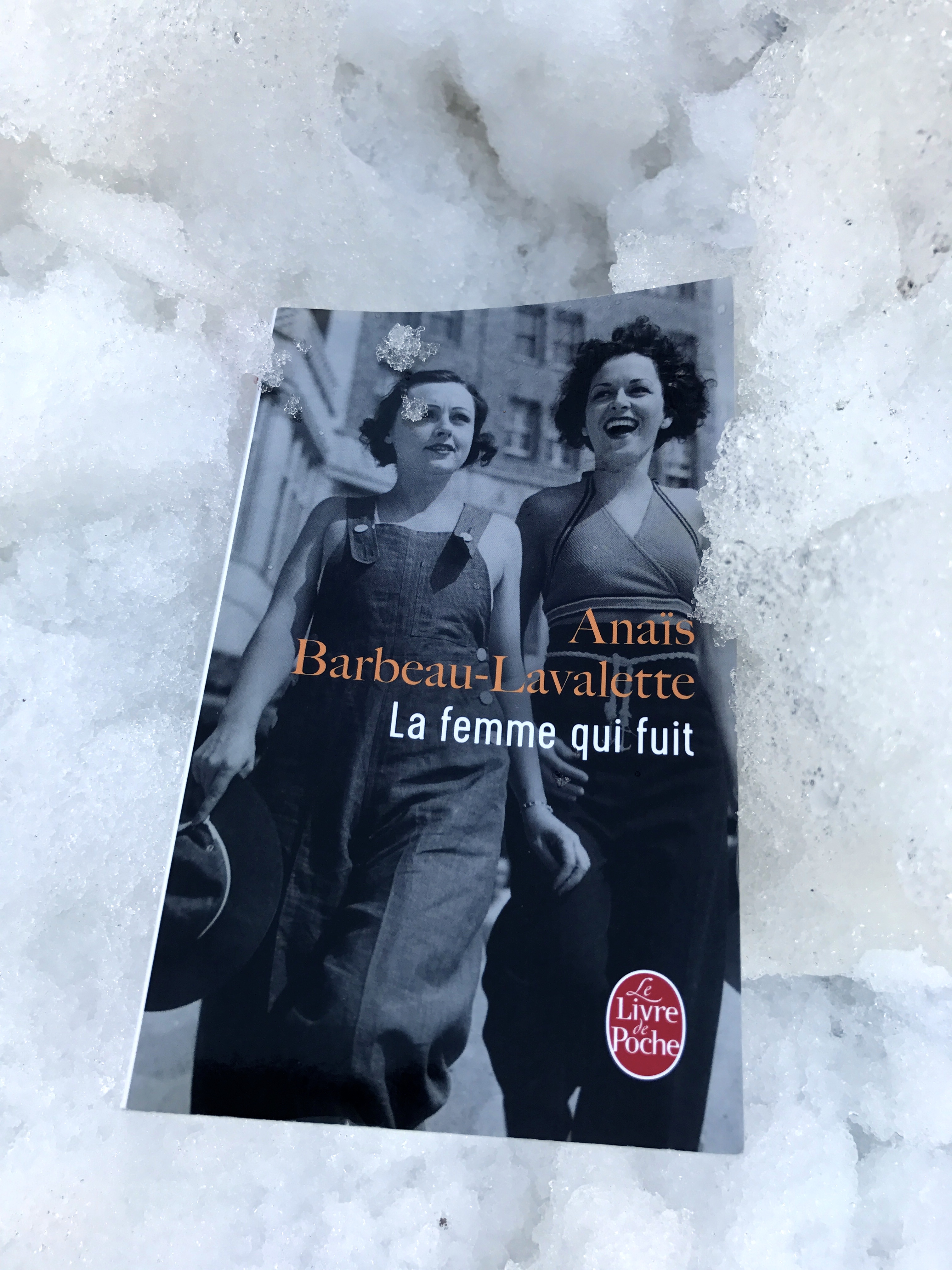

La première fois, c’était une femme*. Elle m’a parlé de toi. Elle t’a offerte à moi. Je t’ai recueillie comme une joie. J’ai effeuillé tes mots, je les ai laissé fondre dans la chaleur de ma main. Puis ils se sont envolés comme des papillons d’une bouche. Ils racontaient ta grand-mère. Ils racontaient son amour et sa fuite. Ils racontaient la désolation et la plénitude. Ils étaient le silence et la joie. Ils traçaient les frontières oubliées, la géographie des corps noirs et blancs mêlés, frappés par les encagoulés des États du Sud. Ils peignaient sur des toiles immenses une peinture qui changeait le monde. Ils chantaient le sexe et la jouissance. Ils parlaient de ses amants, tous ces amants, ces eaux assoiffées. Ils accouplaient ta grand-mère, elle avait alors quarante ans, à un garçon de vingt ans qui rentrait du Vietnam, une pierre fracassée par une autre pierre, tombée du ciel d’où pleuvaient les corps. Ton livre* est le livre de mots qui se cognent aux impasses des hommes, au ventre des femmes d’où pleurent des enfants, d’où crie ta mère, et puis ton frère, plus tard abandonné, perdu dans ses immenses vides, et puis toi, un jour. La petite fille qui voulait parler d’elle, ici, à Montréal, d’où je t’écris tandis que la neige s’efface, comme ceux qui nous quittent ; parler d’elle, l’une des premières artistes automatistes, incomprise et universelle. Voici le revers de ma main / comme une liqueur, écrivait-elle. Tu as écrit sa fuite. Quel drôle de titre, Anaïs. La femme qui fuit. Qui s’enfuit. Et qui s’écoule d’elle-même. Comme un sang. Comme un chant. Comme une grâce. Ton livre est magnifique et immortel. Comme Suzanne Meloche, désormais. Suze.

* Merci Florence.

**La Femme qui fuit, de Anaïs Barbeau-Lavalette. Au Canada aux éditions Marchand de Feuilles. En France au Livre de Poche. Prix des Libraires du Québec, Prix France-Québec, grand Prix du livre de Montréal.