Lire au temps du virus. Quel bonheur un livre qui prend son temps quand on a soudain le temps. Un livre qui nous entraîne à Dublin, à Amsterdam, à New York, alors que nous sommes tous coincés dans un canapé et que Netflix, ça va bien deux heures.

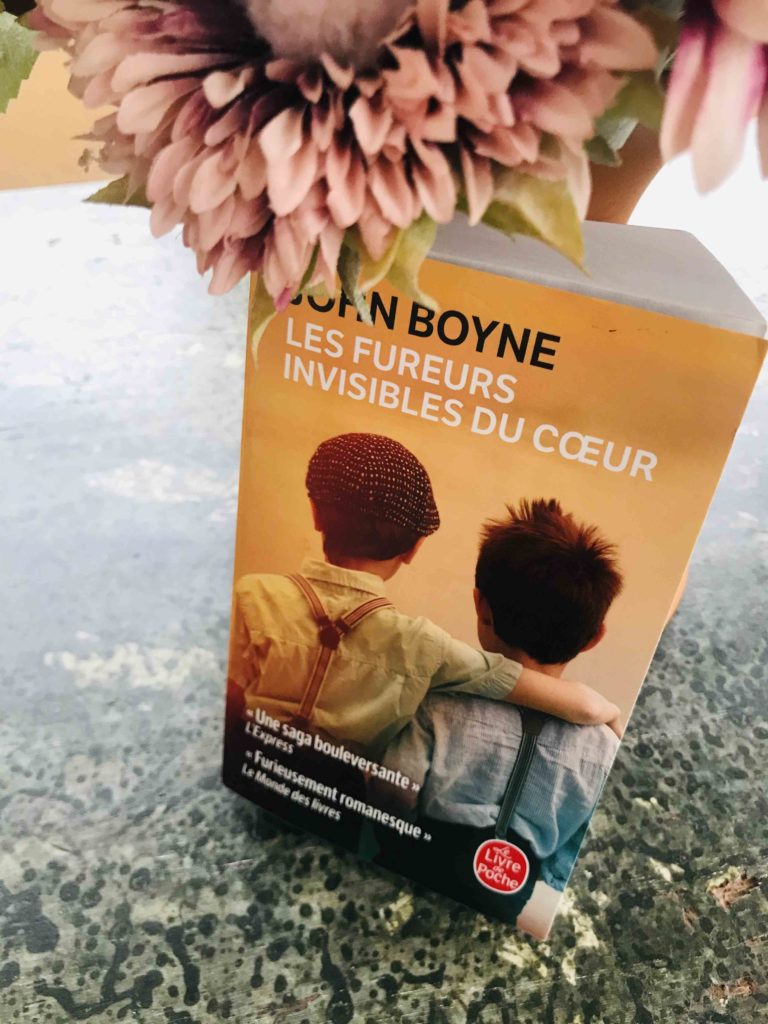

– Tiens, lis ça*, c’est génial, m’ont dit, enthousiastes, Audrey Petit et Florence Mas du Livre de Poche. Et me voilà avec un bouquin de 852 pages dans les mains et, dieu merci, une typographie d’une taille qui tient compte de mon grand âge et de ma myopie. Je viens de le finir, épuisé, comblé, heureux, comme je l’étais à la sortie des trois heures cinquante huit du film Autant en emporte le vent ou des deux heures cinq d’Imitation of Life du grand Douglas Sirk, car voilà un furieux mélodrame, qui charrie soixante-dix ans de passions, de trahisons, de déceptions. Tout commence ici, en 1945, dans une Irlande dirigée par les curés (sic) où les filles mères et les pédales (sic) sont bannies – un personnage d’ailleurs le clame : « Il n’y a pas d’homosexuel en Irlande ». Et voilà Cyril, notre héros/narrateur, fils abandonné, adopté par une écrivain qui refuse le succès (c’est de mauvais goût) et son mari oublieux des impôts. À 7 ans, il se découvre attiré par les garçons et va traverser ce grand demi-siècle, croiser le chagrin de la solitude, la violence du rejet, les désolations des passes sordides, et puis rencontrer l’amour soudain, lumineux, unique, presque la paix, et puis de nouveau la violence du monde, les homophobes, le sida qui pointe le bout de son horrible nez, l’éternel retour vers la mère inconnue, qui l’a abandonnée à seize ans, ce rivage où poser enfin ses valises, ces bras où sombrer enfin. Apaisé. Heureux. John Boyne signe, c’est indiqué sur la couverture et c’est vrai, une « saga bouleversante », « furieusement romanesque » et je vous jure qu’en ces temps morbides, Les fureurs invisibles du cœur nous rappellent à quel point la vie est belle, précieuse, passionnante et qu’il convient de tout faire pour en jouir à chaque instant, avec ceux qu’on aime, et un super bon bouquin de 852 pages.

*Les fureurs invisibles du cœur, de John Boyne. Le Livre de Poche. En librairie depuis le 2 janvier 2020.