Voici un vieux premier roman* (puisque paru en 2021, mais il n’est jamais trop tard pour faire connaissance) qui nous raconte la destinée de Nejiko Suwa, violoniste virtuose à laquelle Goebbels fit, en 1943, cadeau d’un Stradivarius. À moins qu’il ne s’agisse d’un Guarneri — du nom de Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, contemporain et rival d’Antonio Stradivari. Mais qu’importe, car ce n’est pas tant l’origine du luthier qui nous intéresse ici que le précédent propriétaire de l’instrument auquel les nazis l’ont volé.

Yoann Iacano, qui est un garçon absolument charmant, nous entraîne dans la grande Histoire en suivant ce violon, même s’il s’éloigne parfois de son magnifique sujet : ce violon auquel Nejiko ne parvient pas à s’accorder puisqu’il est hanté, semble-t-il, par la mémoire silencieuse du juif assassiné, les notes dévorées par ses cris muets de douleur et d’injustice.

Elle est là, la grande beauté de ce livre : dans ce corps à corps entre la violoniste et son instrument, dans cette impossibilité de parler, de créer une quelconque beauté puisque les guerres ne sont que chaos, dissonances et hourvaris.

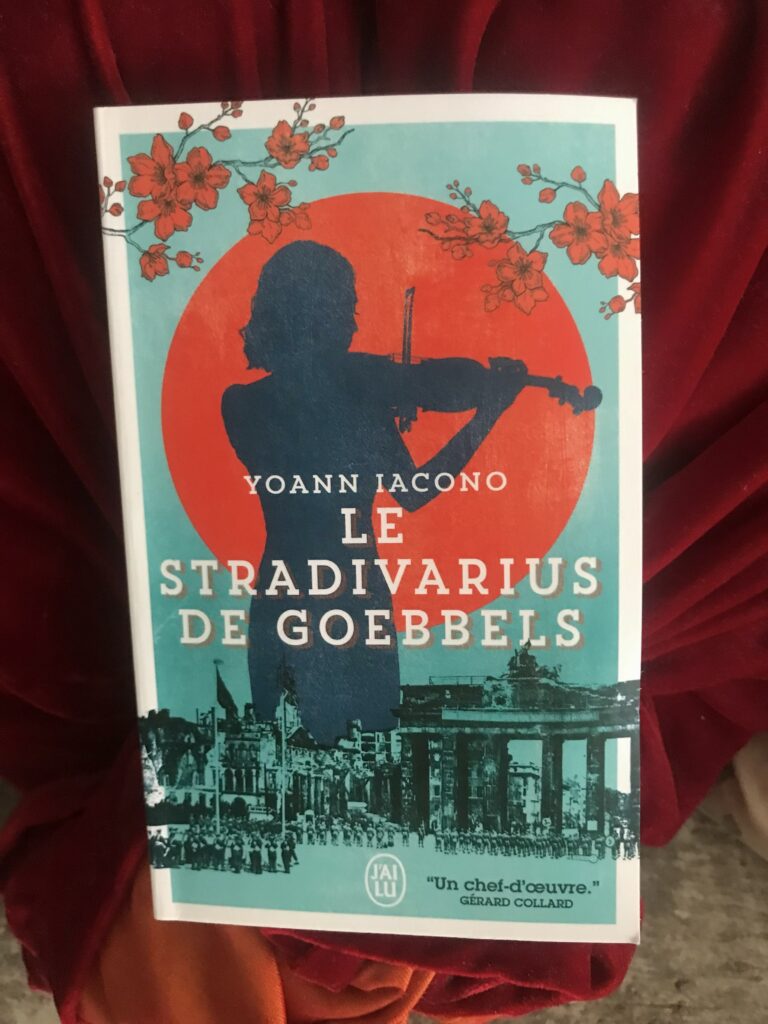

*Le Stradivarius de Goebbels, de Yoann Iacono. Aux éditions Slatkine & Cie (2021) puis en J’ai Lu (2023).