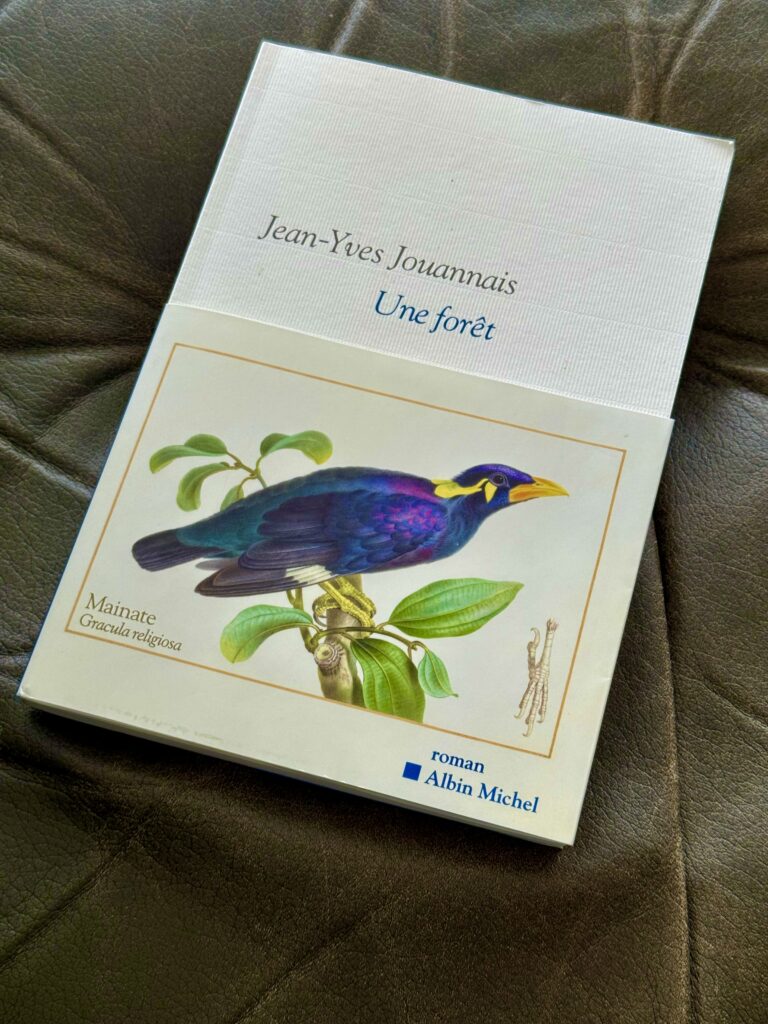

Voici un petit livre* (107 pages) absolument inattendu. On y suit l’aventure d’un certain capitaine Lenz, venu d’Amérique, arrivé à Brème, en Allemagne, le 22 février 1947, et dont la curieuse mission est de rejoindre une « Commission principale de dénazification », laquelle est chargée de juger et d’éradiquer tout ce qui fut propagandé par l’idéologie nazie. Ainsi les images, les écrits, les uniformes, etc. Mais voici que sont découverts dans la forêt alentour des mainates qui sifflent l’air d’une chanson nazie — tout comme un lointain confère, dans L’Oreille cassée d’Hergé, jacassait « Rodrigo Tortilla ! Tu m’as tué ».

Et voilà nos commissionnaires de débattre inlassablement du sort à réserver à ces passeriformes. Certains sont pour les zigouiller (en Allemagne, on sait faire). D’autres, les sauver, car peut-on être propagandiste quand on ne sait pas ce qu’on chante ?

Bref, Jean-Yves Jouannais renoue ici avec l’esprit malicieux et irrévérencieux d’un Marcel Aymé, et s’en donne à cœur joie dans un conte jubilatoire et bien moins superficiel qu’on pourrait le penser.

*Une forêt, de Jean-Yves Jouannais. Chez Albin Michel. En librairie depuis le 2 janvier 2026.