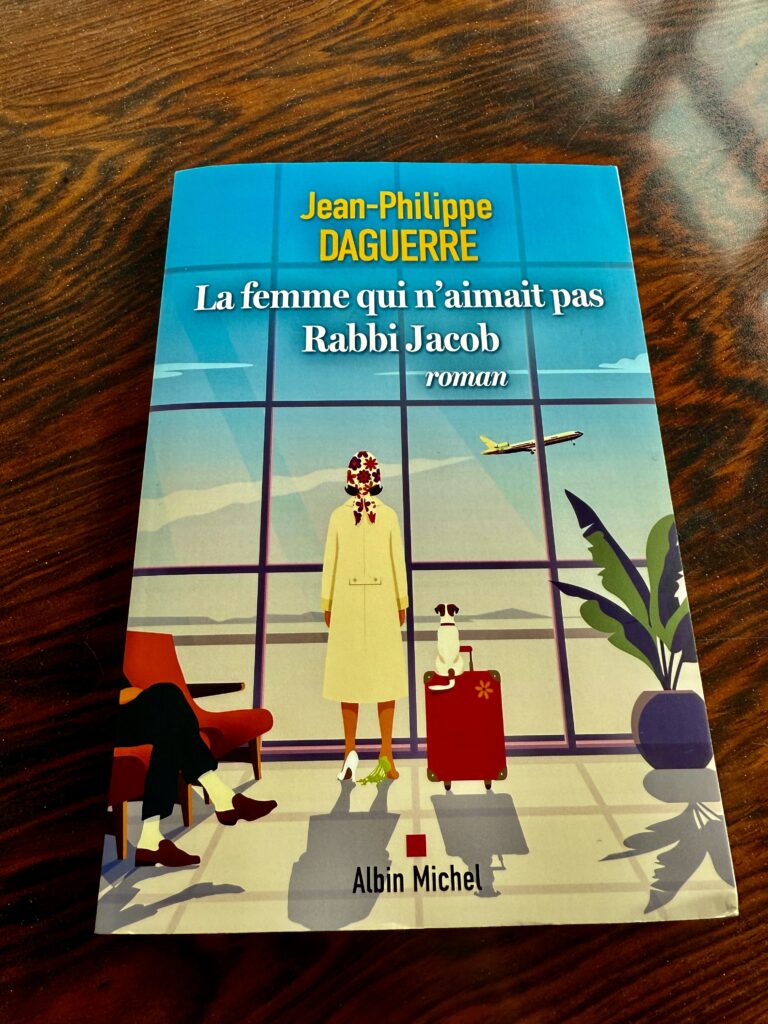

Voici un livre au titre amusant et qui commence comme un livre amusant. Notamment par une scène amusante de séduction au Fouquet’s, mâtinée de dialogues brillants et jubilatoires — il faut dire que l’auteur n’est pas un manchot, il a quand même pondu le fameux Adieu Monsieur Haffmann pour lequel il reçut quatre Molières et Du charbon dans les veines, cinq Molières. Au Fouquet’s Danielle séduit Georges dont on découvre très vite qu’il est Georges Cravenne, le créateur des Césars, des Molières, des Sept d’or, etc.

L’histoire se passe pendant la production et le tournage par Gérard Oury de Rabbi Jacob, sur lequel Georges est attaché de presse, et voilà que l’amusement vire à la gravité. Danielle ne supporte l’idée de ce film qui oppose Juifs et Arabes, pour mémoire nous sommes en 1973, la guerre du Kippour est imminente. Danielle crie, vitupère, écrit ici et là pour tenter de retenir la sortie du film tant que le gouvernement français n’aura pas rétabli la paix entre les deux peuples, rien n’y fait. Alors, elle enfile son manteau blanc de chez Dior, ajuste ses lunettes noires et s’en va détourner un Paris-Nice d’Air France. L’histoire serait tout à fait amusante si elle n’était pas vraie. Malheureusement, elle l’est. Danielle, bien qu’elle aura à Marseille libéré de son propre chef tous les otages, prendra deux balles dans la tête puis une dernière dans le cœur, l’État étouffera l’affaire, Les aventures de Rabbi Jacob sortiront bien en octobre 73 en pleine guerre du Kippour et feront plus de sept millions d’entrées. Souhaitons-en au moins le centième à ce formidable livre.

*La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob, de Jean-Philippe Daguerre. Éditions Albin Michel. En librairie depuis le 7 janvier 2026. Concomitamment à la sortie du roman, son adaptation théâtrale se joue au théâtre Montparnasse, dans une mise en scène de l’auteur. Et pour parfaire votre connaissance de cette histoire, le très complet article du Nouvel Obs ici.