On se souvient de cette classe de lycée dont les élèves n’ont pas voulu étudier le livre Le porteur de cartable d’Akli Tadjer, au prétexte que l’auteur n’était pas français, et dont l’un d’eux a refusé d’en lire un extrait car il ne voulait pas prononcer le prénom d’un personnage, Messaoud. L’affaire avait alors fait grand bruit. Des indignés, dont moi, avaient donné de la voix. Et Akli s’était alors rendu dans cette classe, pour affronter ces jeunes de la France silencieuse, comme il les nomme, percer le furoncle du mal, laisser le pus de la vermine couler, disparaître.

C’est cette rencontre qu’il raconte dans ce texte bref, sans haine ni violence – pour reprendre les mots de Spaggiari. Sans langue de bois non plus. Et quand Akli, entré dans la salle de classe, pose cette première question Qui n’est pas raciste ici ? tous les enfants ne lèvent pas la main. Ils sont tous blancs. Alors Akli déroule son magnifique chant à la tolérance, sa litanie à l’amour de l’autre, le tumulte de son enfance française, son enfance cognée.

Ce petit livre indispensable est à glisser d’urgence dans tous les cartables, les sacs à dos, les sacs à main, les poches arrière des joggings et les poches intérieures des vestons.

Il est d’ailleurs bien plus qu’un petit livre. Il est un trait d’union.

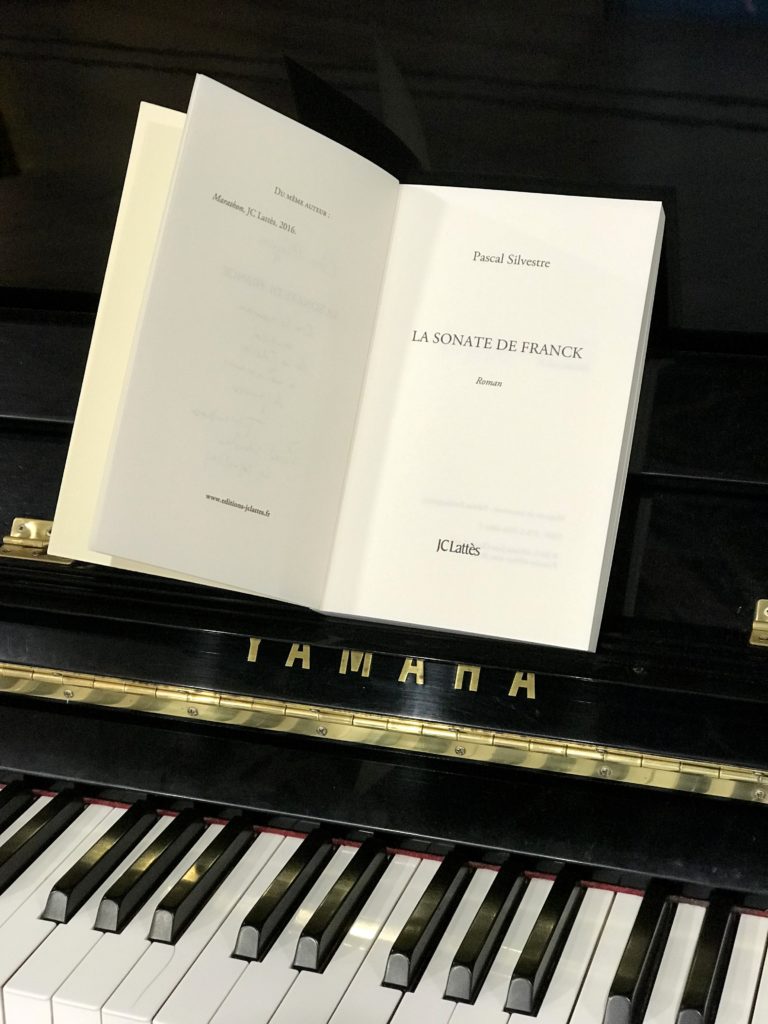

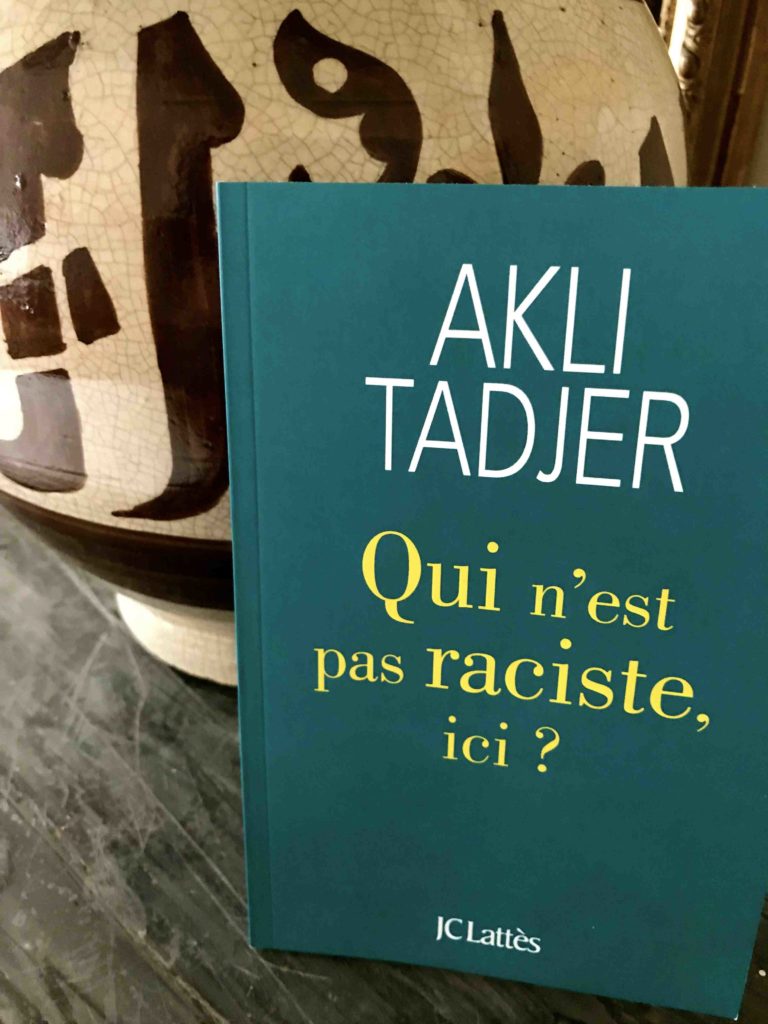

*Qui n’est pas raciste ici ? de Akli Tadjer. Éditions Lattès. En librairie le 27 mars 2019.