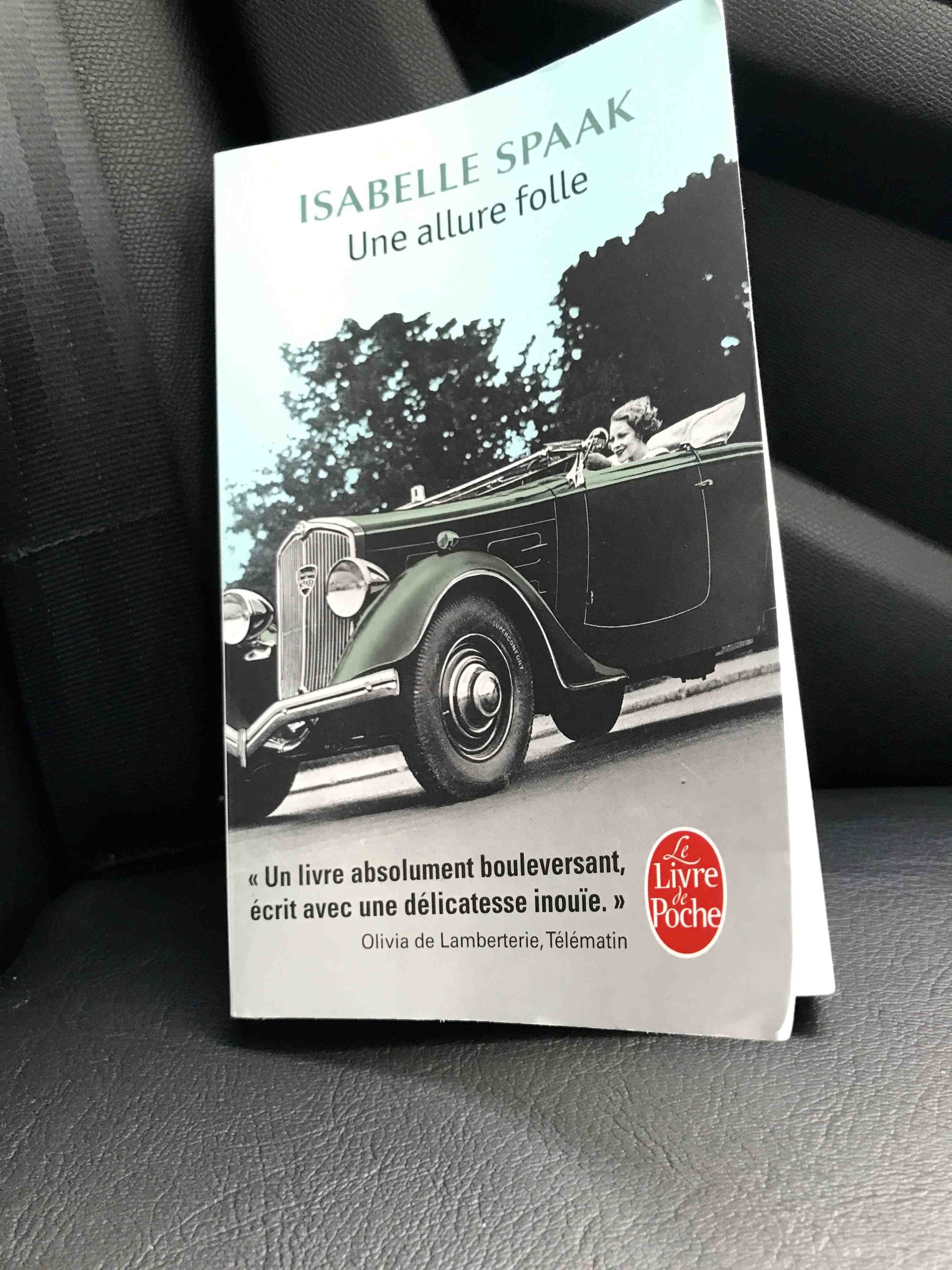

Isabelle Spaak, à la fois petite-fille et fille, raconte* la relation mère-fille de sa grand-mère, elle-même fille-mère, et de sa mère, pas celle de l’arrière grand-mère, mais de la sienne.

Bon. Je recommence.

Mathilde est la grand-mère d’Isabelle Spaak et Annie, sa mère. C’est sur les trajectoires de ces deux femmes que la fille et petite-fille (c’est plus fort que moi) se lancent. Dès le départ, la route est passionnante. Spaak enquête avec la ténacité d’un limier et l’émerveillement d’une femme qui croise l’histoire de sa mère et de sa grand-mère. Et quelles histoires ! Celle de Mathilde, à la sulfureuse réputation, dans le Bruxelles du début du siècle (dernier), entretenue et engrossée par « Armando Farina, citoyen italien très fortuné, marié à cette Madame Carentzi Margarete » (page 107), véritable personnage warthonnien. Et celle d’Annie, sa fille, (la maman d’Isabelle donc,) défigurée à quinze ans dans un accident de voiture, refigurée, si je puis dire, grâce à « une opération de la dernière chance menée par les docteurs Dufourmantel et Darcissac, deux chirurgiens réputés qui s’étaient fait la main sur les gueules cassées de la Grande Guerre, greffant, coupant, reconstruisant cette charpie » (page 101). Plus tard, Annie, maumariée comme l’aurait chanté Reggiani, quitte son mari et ses trois enfants pour un coup de foudre (tiens, tiens) avec lequel elle aura trois autres enfants, dont Isabelle.

Au-delà de ces deux incroyables figures qui traversent plus d’un demi-siècle européen d’une incroyable brutalité, c’est finalement le lien fascinant entre elles qui apparait. Et lorsque l’une meurt, l’autre « se meurt » quinze jours plus tard, dans une saisissante violence.

Mais comme la vie réserve toujours plus de surprises qu’un livre, à la toute fin du sien, Isabelle Spaak, nous dévoile qui était vraiment sa maman et donne la clé de la vraie beauté du chagrin.

*Une allure folle, Isabelle Spaak. Editions Le Livre de Poche. En librairie depuis le 10 mai 2017.

Thierry des Ouches est photographe. Un excellent photographe d’ailleurs, dont j’ai, au siècle dernier, eu le plaisir de suivre les travaux publicitaires, notamment une

Thierry des Ouches est photographe. Un excellent photographe d’ailleurs, dont j’ai, au siècle dernier, eu le plaisir de suivre les travaux publicitaires, notamment une

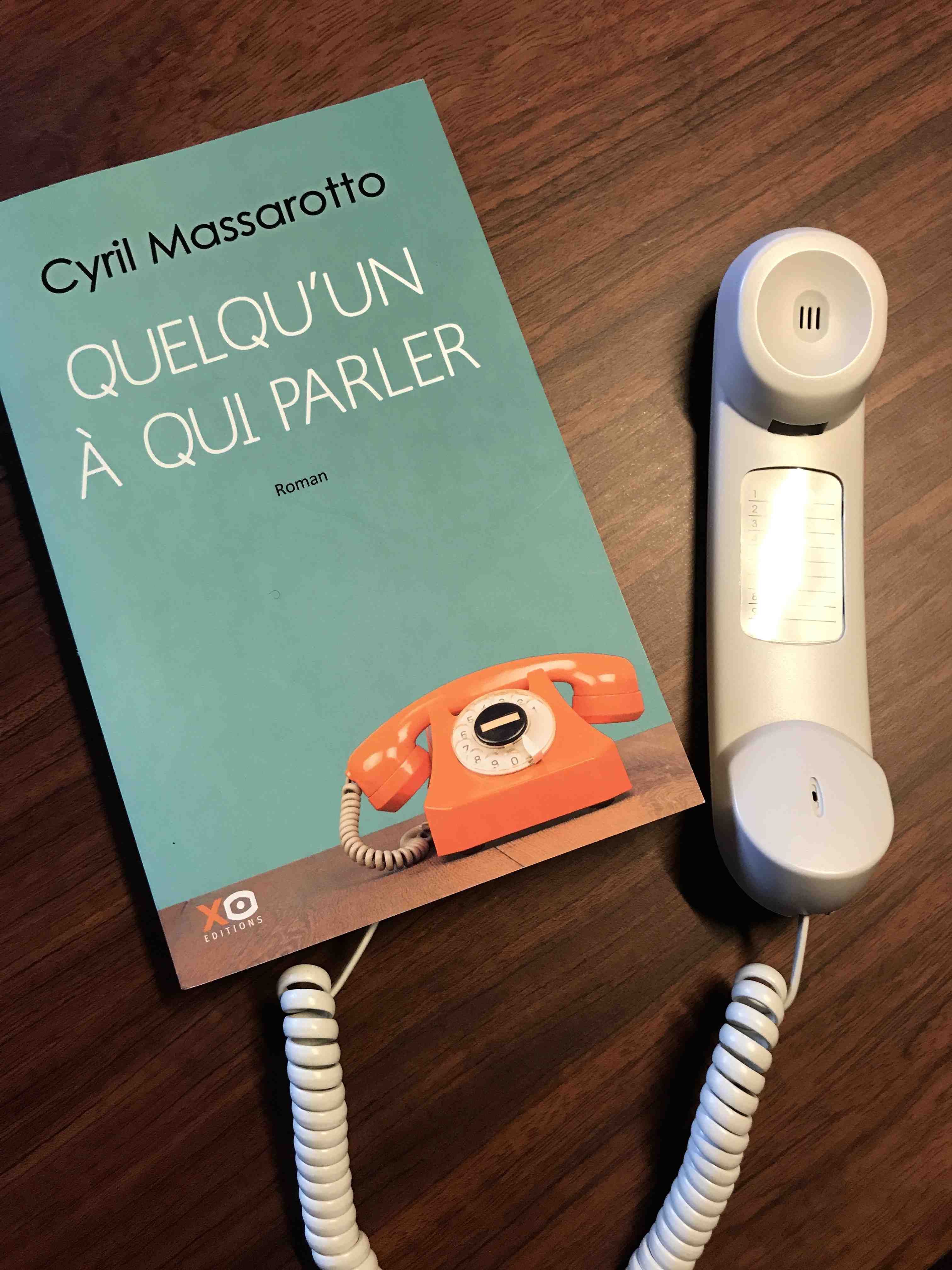

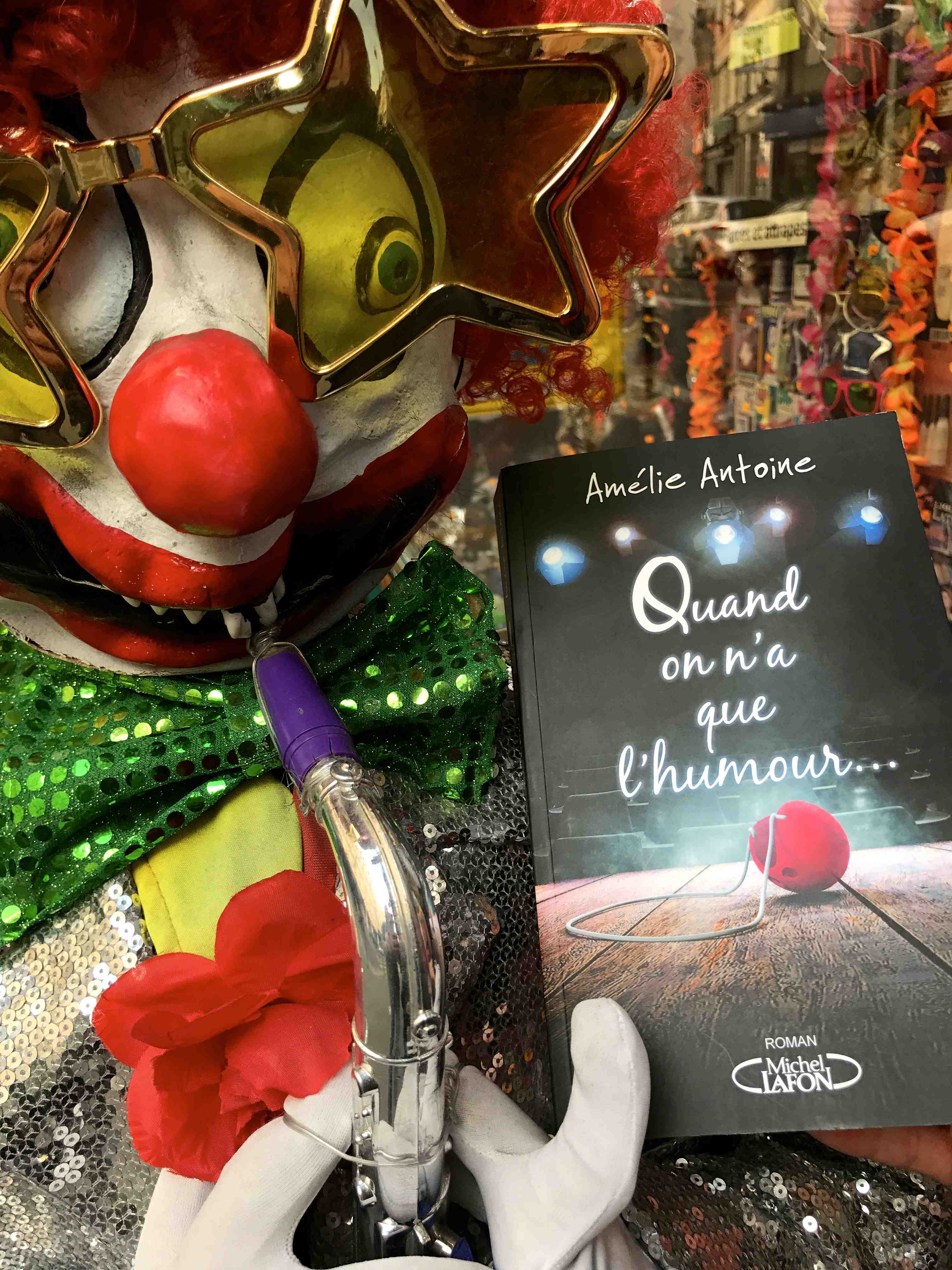

Après un premier roman digne des meilleurs page-turner dont l’histoire est elle-même un roman (Fidèle au Poste1 fut d’abord édité sur Amazon, y connut un immense succès, puis fut publié par Michel Lafon, puis par

Après un premier roman digne des meilleurs page-turner dont l’histoire est elle-même un roman (Fidèle au Poste1 fut d’abord édité sur Amazon, y connut un immense succès, puis fut publié par Michel Lafon, puis par