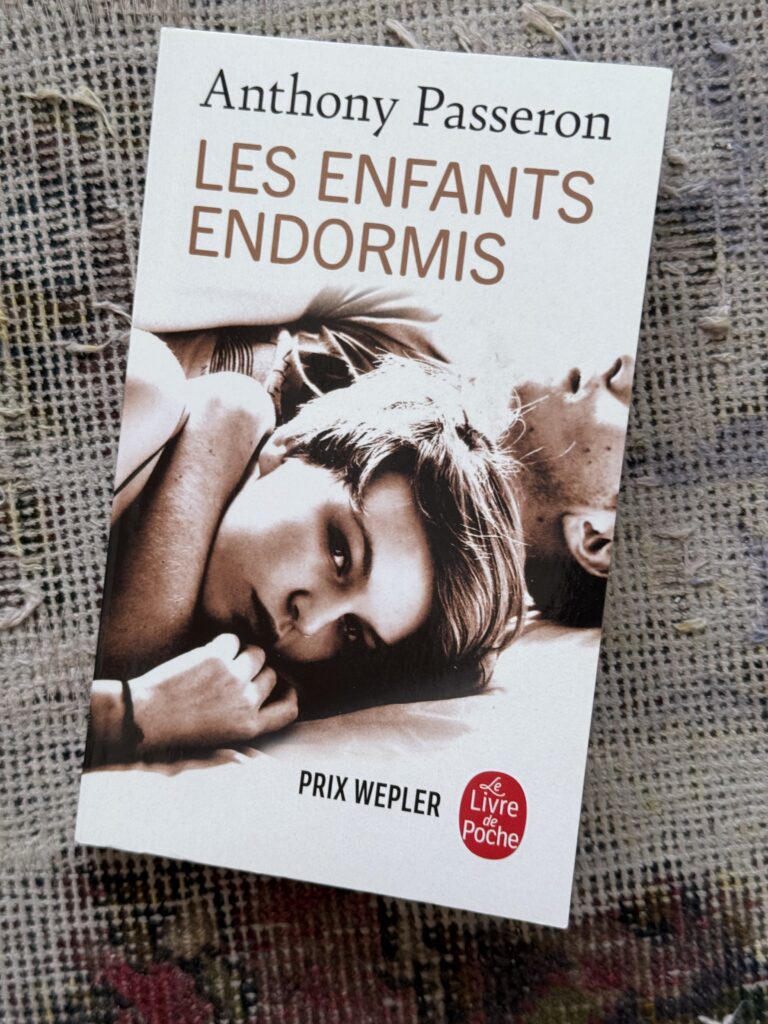

Les enfants endormis du titre trompeur de ce remarquable premier livre* sont ces ados qui somnolent dans un petit village de l’arrière-pays niçois, à la fin des années 80. Et ce n’est pas la chaleur qui les accable. Ni un travail harassant. Mais cette putain d’héroïne qui serpente dans leurs veines, s’insinue dans leur cervelet et le grignote.

Parmi eux est Désiré, l’oncle de l’auteur qui tente avec ce texte « de le rendre à la lumière » (page 246).

Alors que dans son village, loin des bruits du monde, l’oncle sombre dans les épouvantes de la drogue une curieuse épidémie frappe principalement la communauté des homosexuels. En France et aux États-Unis, quelques chercheurs essaient de comprendre. Se tirent la bourre pour être les premiers à découvrir ce virus, élaborer un test — il y a un pognon de malade en jeu.

Aussi, quand on apprend que Désiré a le sida, c’est la sidération dans la famille. La honte dans le village. « Il n’est pas gay ; et non, mon fils n’est pas un drogué », précise sa mère.

Avec une pudeur et une efficacité époustouflantes, Anthony Passeron remonte l’histoire de sa famille et celle du sida, ici passionnante comme un thriller, pour ajouter une pierre essentielle à cette littérature qui est la dernière digue contre l’oubli. Chapeau.

*Les enfants endormis, de Anthony Passeron. Aux éditions Globe (2022), puis au Livre de Poche (2024). Prix Wepler.