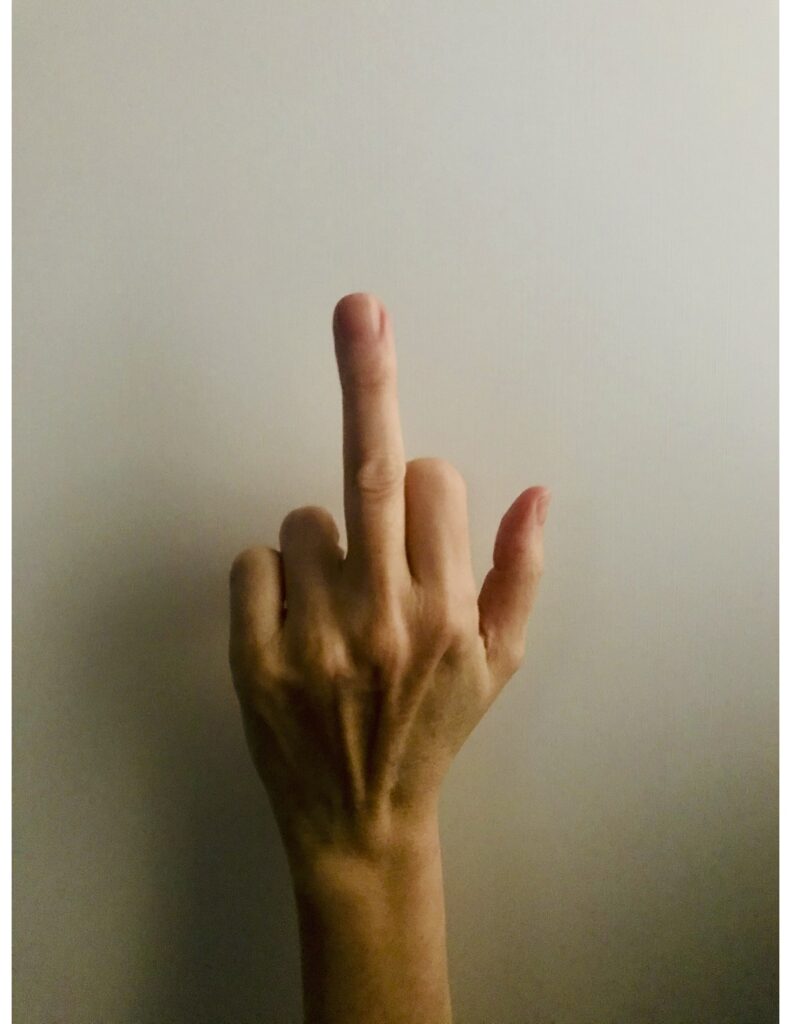

Voici le second récit* de Dalie Farah, après Impasse Verlaine** (que je n’ai pas lu et qui, semble-t-il, racontait son enfance battue comme plâtre par sa mère et fut récompensé par neuf prix en 2019) dans lequel elle rapporte les conséquences des deux doigts d’honneur qu’elle fit à un automobiliste qui venait de la klaxonner un matin sombre tandis qu’elle traversait en dehors du passage clouté devant l’école où elle se rendait pour y donner cours. Suite à quoi, elle se prit une bonne mandale dans la tronche.

Cet incident est le point de départ de son témoignage de prof berbero-auvergnate et surtout de toute cette violence qu’on rencontre désormais à l’école de la république et, également, devant l’école. Dalie Farah nous narre avec un humour désespéré et épatant ces trois violences qui l’ont traumatisée (la baffe suscitée, l’insulte d’un élève et les coups d’un autre), la mollesse océane de l’éducation nationale, les mensonges de Blanquer, le poids et l’inertie du Mammouth (on rigolera en pensant à ce sujet aux promesses d’un autre mammouth, Claude Allègre), mais surtout, et c’est ce qui m’a le plus touché dans ce récit qui file à toute blinde, sa réflexion sur ces petites origines de la violence, cette soumission atavique à l’excès de l’autre, notre inconsciente complaisance : « Être une victime, c’est avoir de la valeur pour le criminel » (page157) ; et si à l’arrivée, elle ne propose rien (qui le pourrait alors que même le président Macron pose en chemise blanche humide avec des loulous torses nus qui font des doigts), on se surprend à rêver que chacun se civilise un peu, oh, juste un peu. Mais parions que ce n’est pas demain la veille.

*Le Doigt, de Dalie Farah. Éditions Grasset. En librairie depuis le 3 février 2021.

**Éditions Grasset (2019) et MonPoche (2020).

Une phrase bouleversante, page 196 : « La faim ne tient plus dans sa bouche ». On dirait du Michaux.