Je me souviens d’un débat au Salon du livre de Montréal il y a quelques années. Je partageais la tribune avec un écrivain et un poète quand soudain, dans le public, une femme apostropha le poète qui parlait, il est vrai, de façon très imagée, à deux doigts même de l’ampoulément, elle lui dit à peu près ceci : Oh, arrêtez avec vos grands mots, vos poésies, là, personne n’y comprend rien. Ce à quoi le poète lui répondit : madame, la poésie ne se comprend pas, elle se soupçonne.

Eh bien c’est très exactement dans ce soupçon-là que se situe le terriblement beau premier roman de Constance Joly*. L’histoire étrange et douce d’une petite fille de quatorze ans qui se meurt d’un mal mystérieux, inexplicable – une melancholia sans doute, une épineuse qui pousserait dans ses jeunes poumons. La médecine est muette, le chagrin d’Alma sa mère immense. Et si les mères ne donnaient pas que la vie ?

Et voilà Alma qui découvre, dans une vieille Botanique de 1926, qu’un chardon avait un jour de 1903 poussé dans le thorax de jumelles (Marthe et Rosalie S.) et que l’éloignement de l’une avait à l’autre laissé la vie ; et la voilà à comprendre, avec effroi, avec joie, ce qu’être mère veut dire, ce que l’amour d’une mère veut dire, de quelle confiance folle il se nourrit, à l’instar d’une racine de n’importe quelle Asteraceae. On ne peut être qu’en vie pour donner la vie. Le matin est un tigre est le grand roman poétique d’apprentissage d’une mère. Un magnifique soupçon.

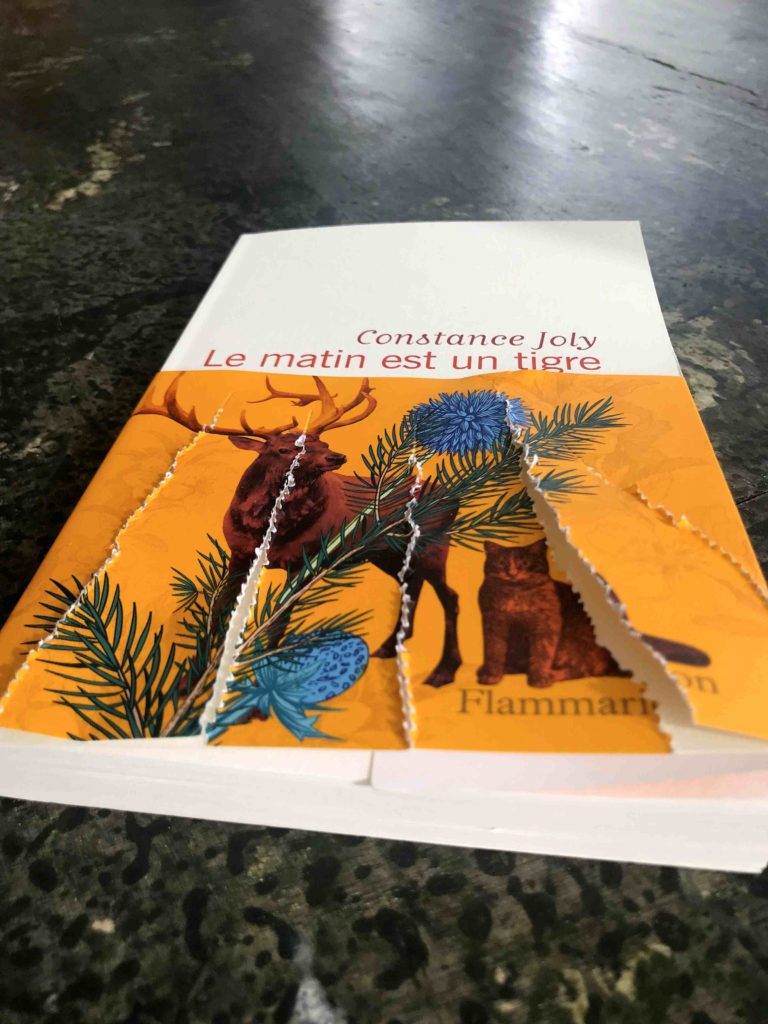

*Le matin est un tigre, de Constance Joly. Éditions Flammarion. En librairie depuis le 9 janvier 2019.