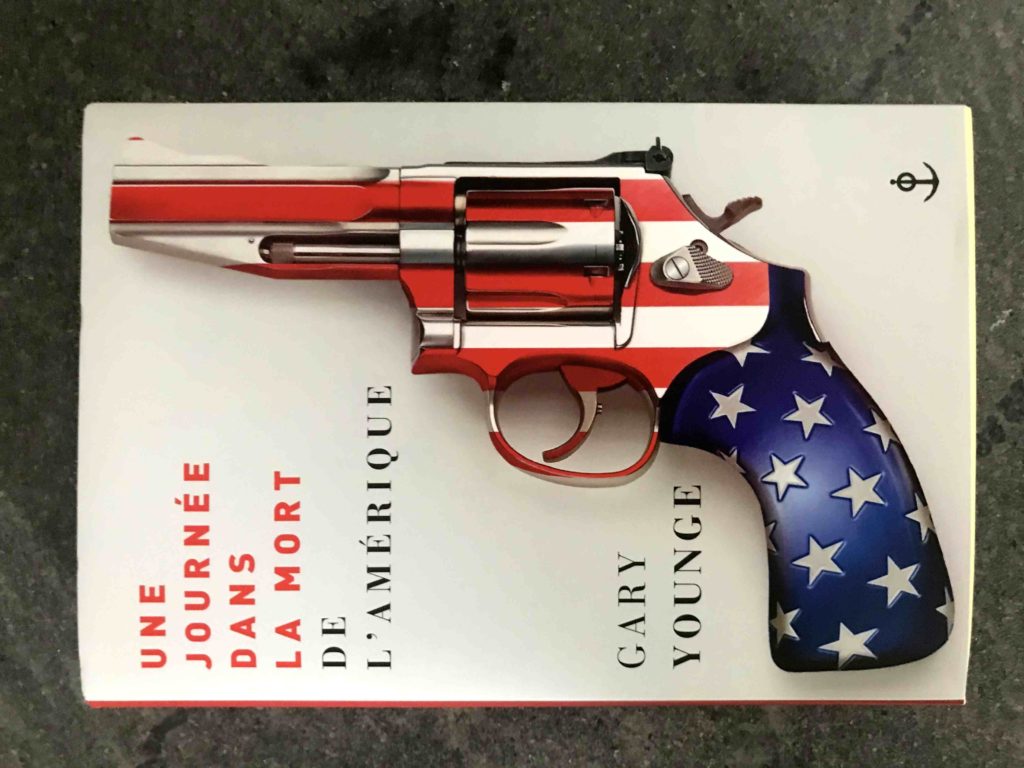

Lire au temps du virus. Bientôt 100 000 morts ici des suites du Covid-19. 40 000 morts par arme à feu en 2017. Mais l’arme la plus assassine reste le racisme. Suivie par l’indifférence.

Assez vertigineux de lire ce livre, ici à New York. De vivre, sous la plume d’un journalisme sans concession, d’une humanité sans larmes, cette journée du 23 novembre 2013, choisie au hasard par Gary Younge. Il y raconte en dix chapitres glaçants, dix meurtres ce jour-là de gamins âgés de 9 à 19 ans. Dix tragédies américaines.

En journaliste méthodique, écrivain inspiré – il a du talent à revendre –, Younge dissèque ces dix drames pour traquer jusqu’à en dénicher chaque origine et il y a dans cette quête quelque chose de la désespérance des chercheurs d’or, parce que, bien sûr, on retrouve la cause dans les 300 millions d’armes en circulation qui facilitent le coup de feu (on risque moins d’atteindre quelqu’un d’une balle lancée avec un élastique), mais surtout dans le racisme – la plus profonde et purulente plaie américaine –, dans la misère, les phénomènes de gangs, les problèmes abyssaux d’éducation et de santé, le découragement des parents, l’alcool, la drogue, le chômage, et toutes ces impasses qui empêchent l’horizon.

Aux parents à qui Younge demande ce qui a tué leur gamin, aucun ne répond « une arme ».

C’est être noir, pauvre et au mauvais endroit qui tue.

Une journée dans la mort de l’Amérique est un livre important. Un livre qui, une fois refermé, a réussi le miracle de parvenir à définir l’impondérable et irremplaçable poids d’une vie.

*Une journée dans la mort de l’Amérique, de Gary Younge. Éditions Grasset, collection Les lettres d’ancre. En librairie depuis le 4 octobre 2017.