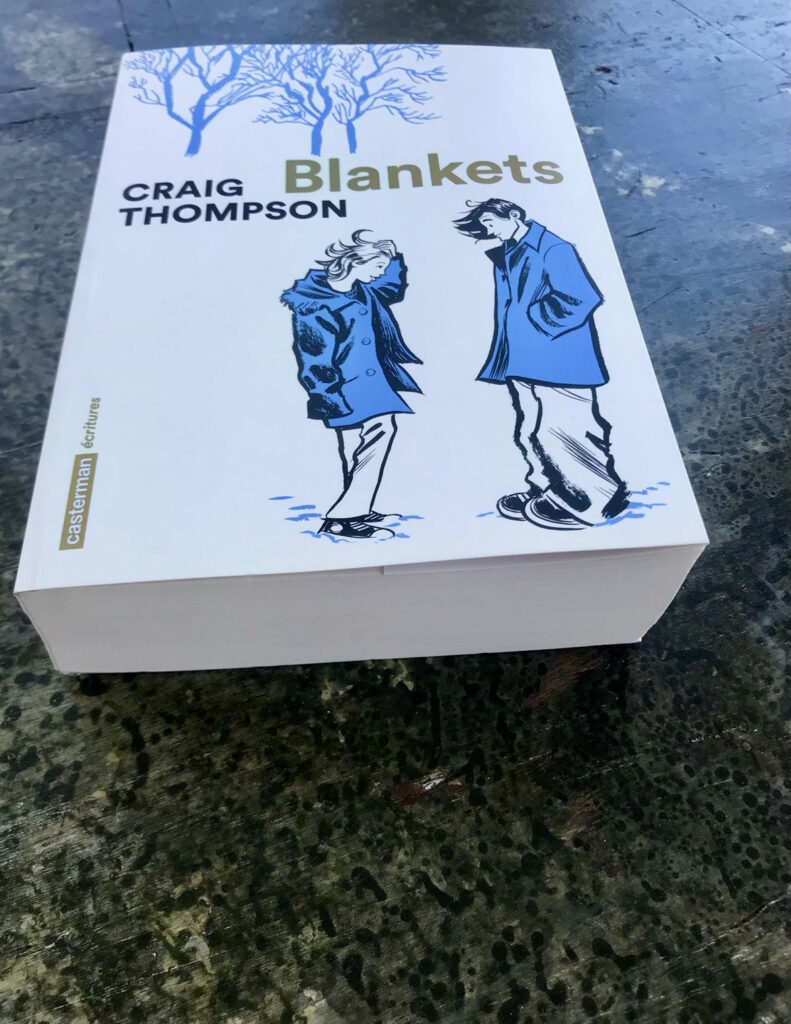

Voici un roman formidable*. Un roman graphique. C’est d’ailleurs la première fois que je lis un authentique roman graphique. C’est un peu, si vous n’y connaissez rien, comme les anciens romans photos dans Nous Deux, alors appelés « L’hebdomadaire qui porte bonheur », sauf qu’ici les photos sont en dessin.

Dans Blankets, Craig Thompson, né en 1975, raconte (et dessine) son enfance dans le Wisconsin, au cœur d’une famille très (trop ?) chrétienne et surtout sa rencontre avec la belle, la douce, la précieuse Raina lors d’un camp (chrétien). S’ensuit la grâce de l’éveil amoureux, du désir timide à cause du poids de la religion, le mal, la concupiscence, culpabilité, disgrâce, tout ce que la religion prêche de négation du bonheur terrestre. Mais Craig est « visité » par ce premier amour. Il en sera transfiguré. Il deviendra ce dessinateur/auteur d’une importance cruciale. (Il y a dans ses dessins une poésie parfois qui touche aux étoiles).

Blankets est un très grand premier roman d’amour et d’apprentissage. Une histoire de liberté. Une merveille. Un spectaculaire envol.

*Blankets, de Craig Thompson. Éditions Casterman « écritures », 582 pages. 27 euros. En librairie depuis le 16 mars 2016.