Lire au temps du virus. On parle beaucoup des premières lignes. L’armée des discrets. Les chauffeurs. Les caissières. Les infirmières. Les agriculteurs. Les livreurs. Tous ceux qu’on ne voit jamais. Soudain, ils deviennent les indispensables. Alors lire l’histoire d’un gars qui bosse en usine, trie les crevettes, fait de l’intérim dans un abattoir, ça remet les choses en place. Surtout quand on est confiné dans un canapé.

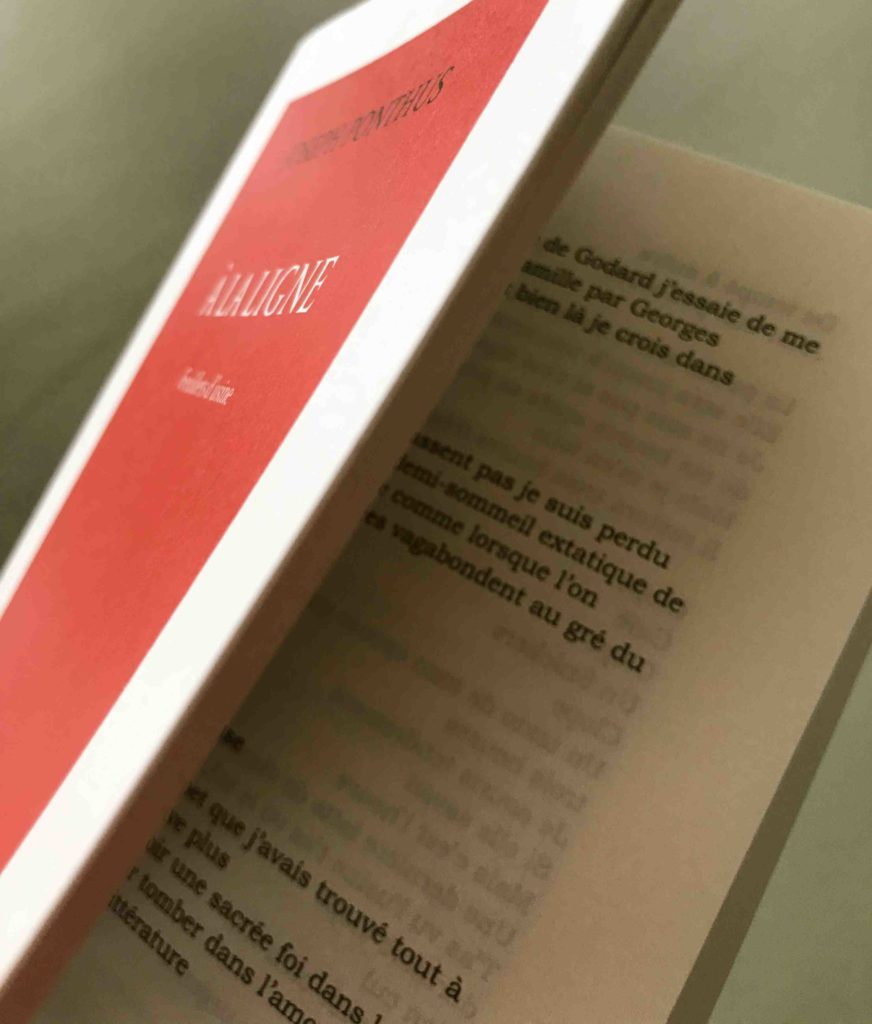

Voici un texte* qui,

comme Charlotte de David Foenkinos ou

Les Chardons de Flavie Flament

s’écrit avec retour

à la ligne

dépouillant ainsi l’écriture

de tous ses poux

avaries

vilenies

pitreries

ne se concentre que sur l’essentiel

ici même

la vie de Joseph Ponthus auteur

équarisseur nettoyeur trieur

en usines de crevettes de tofu langoustes poissons panés

poissons pas nets

ouvrier intérimaire qui décrit les souffrances de son corps dans le corps de l’usine le ventre de l’usine le cœur de l’usine entre pause café clope blagues salaces chagrins odeurs corporelles

et revient sans cesse

à la ligne

comme on revient au port

au porc

pour s’accrocher aux mots des autres des chansons Barbara Trénet

Trenet surtout

et les poètes Apollinaire Aragon Ferré ah Ferré Poètes vos papiers

et l’auteur usine la nuit épuisé ses mots comme on sarcle comme on bine comme on croit que la culture peut sauver de toutes les conditions humaines ah la condition humaine le point du jour le travail de nuit les heures sup la soupe le crachin et l’espérance immense d’être par la connaissance sauvé

à la ligne

c’est le chant du désespoir nourri à l’espoir

comme le poulet au grain

un texte inoubliable déjà

qui dessine un auteur libre

un homme fier

un affranchi

affranchi de tout

qui chaque fois

à la ligne

retourne

et fait les lendemains chanter et son chien Pok Pok sautiller de joie et son épouse d’amour d’amour mourir et nous lecteurs vivre plus fort

enfin

*À la ligne – Feuillets d’usine, de Joseph Ponthus. Éditions La Table Ronde. En librairie depuis le 22 septembre 2019. Grand Prix RTL/Lire. Prix Régine Deforges. Prix Jean Amila-Meckert. Prix du Premier Roman des lecteurs de la ville de Paris. Prix de la librairie Coiffard. Prix Eugène Dabit du roman populiste.