Sur la plage abandonnée

Coquillages et crustacés

Qui l’eût cru !

Déplorent la perte de l’été,

chantait Bardot dans « La Madrague ».

Aux jolis crustacés et coquillages, ajoutons, qui l’eût cru,

Bites pendantes,

Couilles fripées,

Chattes luisantes,

Anus sombres,

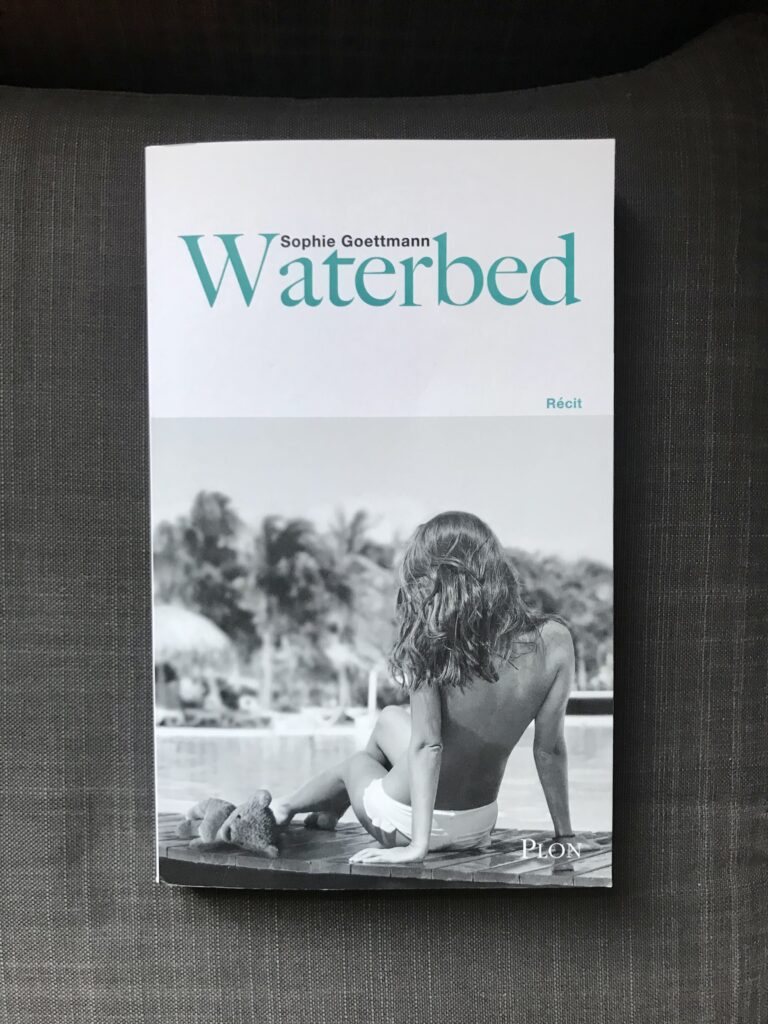

Seins gonflés,

car c’est de tout cela que sont fait les étés de Sophie Goettmann*, petite fille d’un riche industriel, brillant, naturiste et grand partouzeur. Les parents, drogués aux années Love Power, 68, libération sexuelle, vivent leur vie nus sous le regard des enfants qu’on force également à se déshabiller, et qui considèrent ces morceaux de viande sans comprendre, entendent ces couinements hystériques de femmes qu’on se passe de queue en queue et grandissent dans l’ignorance de leur propre corps, de sa part sacrée, jusqu’à devenir des adultes fracassés. C’est cette enfance sans viol, mais totalement incestuelle, que raconte Sophie dans son très beau et glaçant récit, Waterbed — un texte sans fard, sans crânerie sur une forme peu connue de très grande violence.

*Waterbed, récit, de Sophie Goettmann, aux éditions Plon. En librairie depuis le 13 avril 2023.