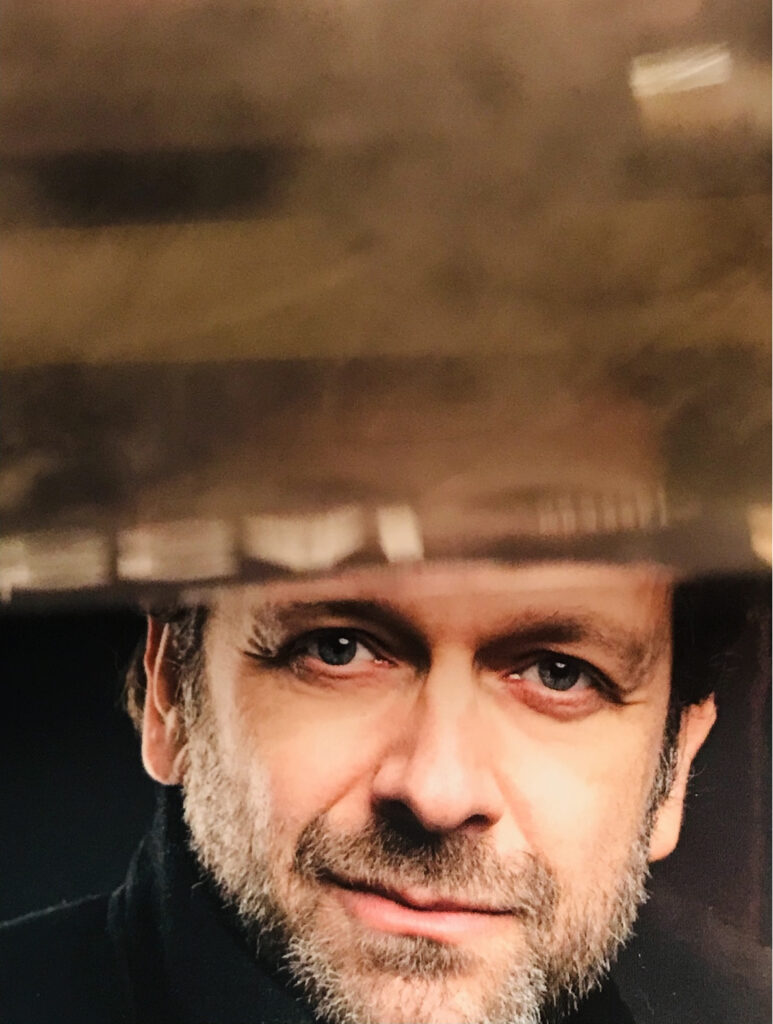

Je connaissais Jonathan Zaccaï en Raymond Sisteron, analyste de la DGSE dans Le Bureau des légendes et en Juge Vannier dans Fleur de Tonnerre, le voici en primo-romancier dans Ma femme écrit*, de Jonathan Zaccaï. Dans ce roman ( ?) à l’encre d’une incroyable énergie, le jeune romancier met en scène un apprenti romancier qui tente d’écrire sur sa mère après la disparition de celle-ci mais, comme dans Shinning (au passage, un passage bien allumé dans le livre), Zaccaï ne parvient qu’à écrire une seule phrase, une obsession : « Il n’y a plus qu’elle », tandis que sa femme, de son côté achève un scénario sur le même sujet. Il n’en faut pas plus pour que notre romancier se sente dépossédé, pillé même de son trésor. Sa mère. Il pète un plomb. Le plomb fondu prend la forme de fantômes de cimetière et d’amant de sa femme, de Catherine Deneuve et de Park Chan-wook qu’il croise dans des scènes bien allumées, fantasques en diable. Mais une fois soufflés les grains de sable des mots et des farces, on découvre l’objet même de ce livre. La mère. Le fantôme de la sienne (je suppose), Sarah Kaliski, peintre, décédée en 2010, emportant avec elle ses fureurs et ses chagrins, la guerre, le père déporté à Auschwitz, et on assiste alors à la naissance d’un fils (probablement l’une des choses les plus difficiles), à cette relation tortueuse et précieuse entre eux et surtout, à cet endroit précis du roman, à l’éclosion d’un romancier. Et ça, c’est toujours bouleversant.

*Ma femme écrit, de Jonathan Zaccaï. Éditions Grasset. En librairie depuis le 10 février 2021.