Si Sempé avait choisi d’être écrivain plutôt que dessinateur (encore que les légendes de ses dessins tiennent parfois du chef d’œuvre, je me souviens de cet inoubliable « J’ai pardonné à ceux qui m’ont offensé, mais j’ai la liste »), il aurait écrit ce formidable roman court (ou nouvelle longue), Les Parisiens*, d’un petit nouveau venu de 75 ans, bourré de talent : Jean-Marie Bénard.

Les Parisiens, ce sont Élise et Marcel qui débarquent dans un petit village de bord de mer, dans le bordelais, pour y couler une retraite paisible — écrire pour lui, peindre pour elle — et les voilà qui se fendent de créer une association locale, à l’instar, souvenez-vous, de ce petit office du tourisme d’un village de trois maisons chez Sempé qui rêvait de recevoir Madame Brigitte Bardot. Bref. Voilà nos Parisiens confrontés à ces provinciaux déguisés en gens de culture, fonctionnaires de l’artistique, croqués ici de plume de maître, persillés de travers balzaciens, égratignés mais jamais blessés car Bénard connaît trop l’âme humaine pour la savoir complètement noire. C’est ce Léger décalage, pour reprendre un titre de Sempé, ou cet Air de rien, toujours lui, qui fait de ce petit livre une formidable réussite au charme fou. À lire urgemment dans toute la France.

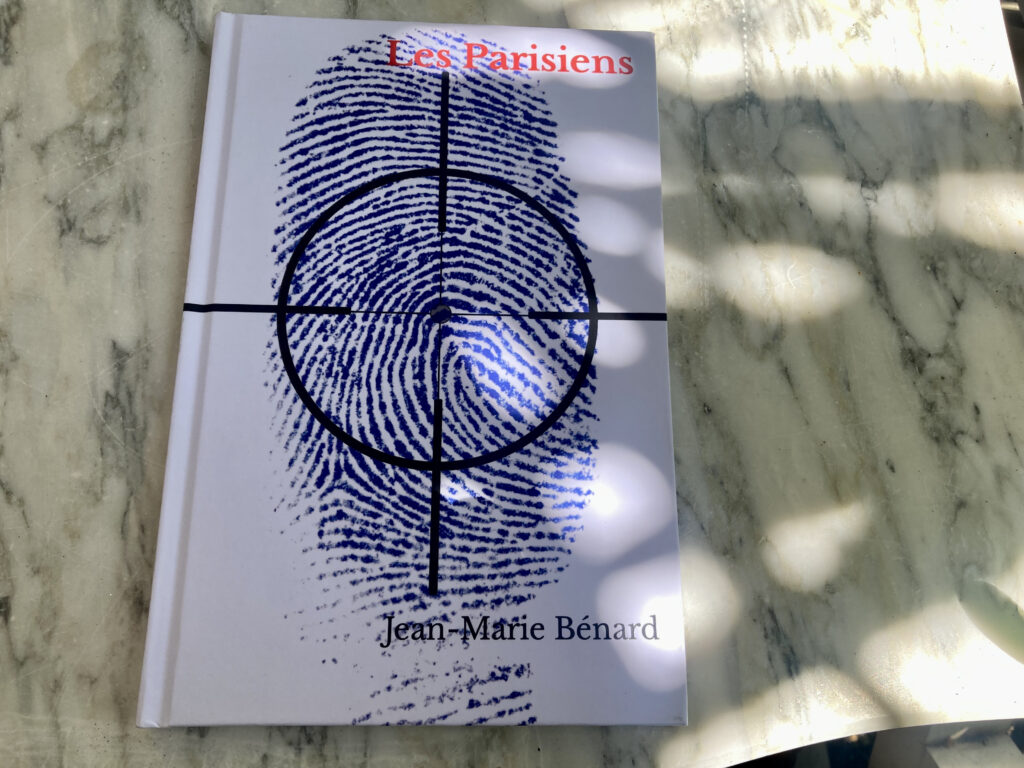

*Les Parisiens, de Jean-Marie Bénard. Amazon Publishing. C’est-à-dire ici. Disponible depuis le 21juin 2022.