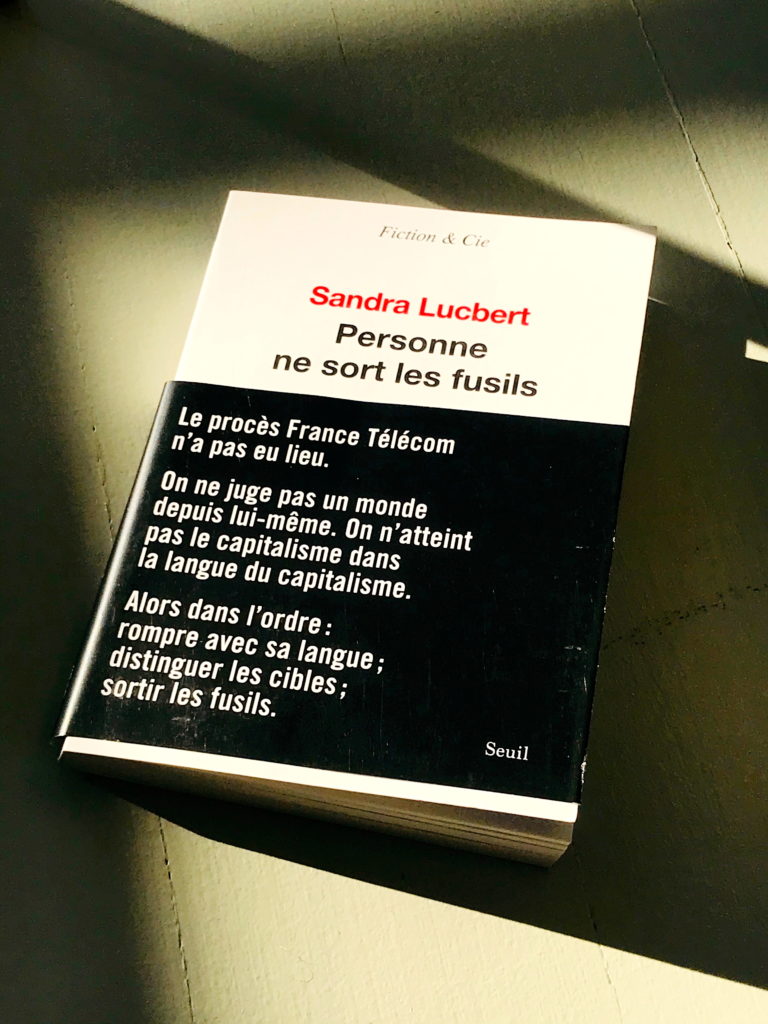

Voici enfin un texte* qui secoue cette bien raisonnable rentrée littéraire. Donne envie de briser ce putain de confinement. De sortir. D’aller chercher Didier Lombard et compagnie** et, comme disait Sarkozy à propos de son vieil ami Villepin, les « pendre à un croc de boucher ». Page 91, Sandra Lucbert écrit : « Parfois, Didier Lombard s’endort pendant le récit d’une pendaison. Il digère ». Le procès de France Telecom, c’est une tentative de procès de l’ubérisation en cours du monde. Vingt-quatre suicides à l’arrivée et ce pauvre Lombard qui se lamente : « Cette histoire de suicide, c’est terrible, ils ont gâché la fête ». À l’arrivée, 15 .000 euros d’amende, un an de prison dont huit mois avec sursis, autant dire que dalle. Pauvre Didier. Pauvre chou. Pas cher, la vie des autres.

Voilà pour le côté émotion de la chose.

Là où Lucbert transcende magnifiquement cette affaire, c’est qu’elle en fait le procès du langage et de la grammaire du monde des entreprises, un amphigouri vénéneux, méprisant et assassin. Une langue pleine de tirets, où les phrases ne laissent aucune prise à l’autre, pas d’air entre les mots, pas d’humanité, juste l’efficacité. Exactement comme la langue allemande des Nazis, une « langue technique pour déchiqueter : en l’employant, on ne fera que son devoir » (page 51). Brillant.

Les mots tuent, on le savait. Ceux qui les prononcent sont encore et toujours impunis. Ceux qui les dénoncent méritent notre admiration. La voici.

*Personne ne sort les fusils, de Sandra Lucbert. Édition du Seuil, coll. Fiction & Cie (drôle d’endroit pour y ranger cette anti-fiction). En librairies, quand elles sont ouvertes, depuis le 20 août 2020.

**On pensera bien sûr à Michel Bon et Thierry Breton lesquels ont bénéficié du délai de prescription, ha, ha.